Mein Leben lang suche ich nach einem unverstellten Blick. Wo ich gehe und stehe, fahndet das Auge nach einem Moment der Zeitlosigkeit und der Loslösung vom allgegenwärtigen Trubel der Gegenwart, einer unmittelbaren Perspektive im Hier und Jetzt, die sich so und nicht anders auch vor fünfzig, siebzig oder einhundert Jahren hätte bieten können. So begleitet mich Zeit meines Lebens ein Gefühl für Vergänglichkeit, das Gegenwart in sehr viel stärkerem Maße als die Vergangenheit einschließendes Kontinuum begreift als das in unserem schnelllebigen Jahrhundert gemeinhin der Fall ist. Denn was bleibt uns allen, am Ende, wenn nicht die Erinnerung, die Hoffnung und der Wunsch nach Einhalt und Verweilen, dem Auskosten jenes so wunderbar trügerischen Moments zwischen den Momenten?

Zeitlosigkeit und der Loslösung vom allgegenwärtigen Trubel der Gegenwart, einer unmittelbaren Perspektive im Hier und Jetzt, die sich so und nicht anders auch vor fünfzig, siebzig oder einhundert Jahren hätte bieten können. So begleitet mich Zeit meines Lebens ein Gefühl für Vergänglichkeit, das Gegenwart in sehr viel stärkerem Maße als die Vergangenheit einschließendes Kontinuum begreift als das in unserem schnelllebigen Jahrhundert gemeinhin der Fall ist. Denn was bleibt uns allen, am Ende, wenn nicht die Erinnerung, die Hoffnung und der Wunsch nach Einhalt und Verweilen, dem Auskosten jenes so wunderbar trügerischen Moments zwischen den Momenten?

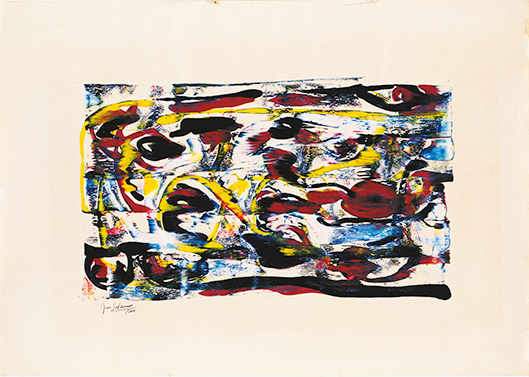

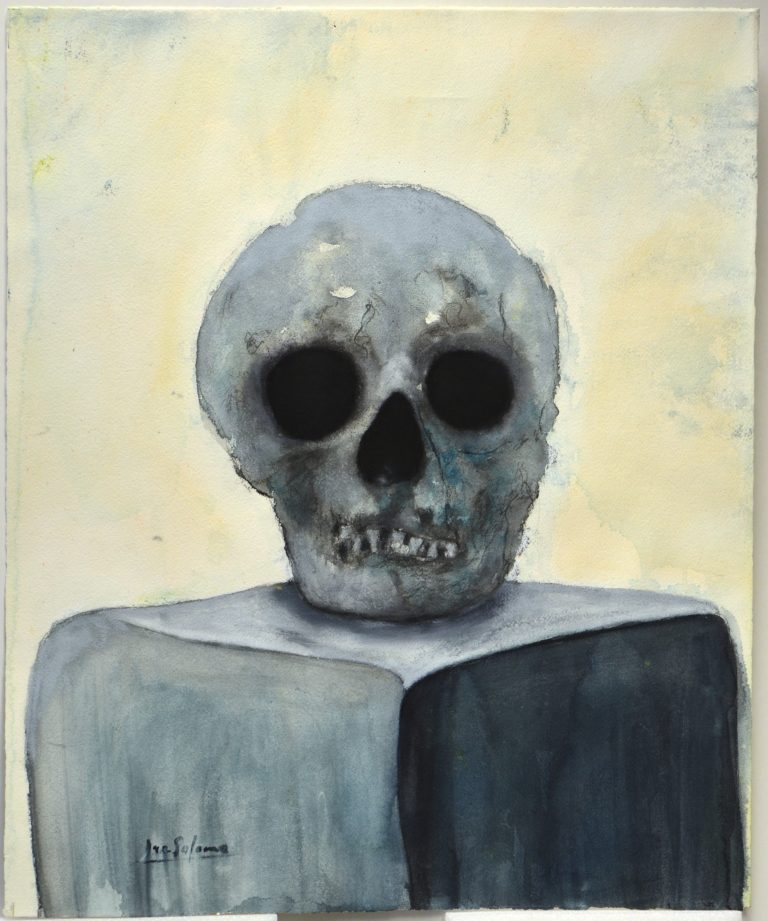

Das erste, was auffällt, wenn man das Atelier Jue Salomo betritt und den Blick über die Bilder an den Wänden und auf den Staffeleien streifen lässt, ist die tiefe Ruhe, die von diesen Werken ausgeht. Nichts von dem, was Jue Salomo malt, wirkt plakativ oder effektheischend. Im Gegenteil: Fast wie beiläufig entstanden wirken diese Bilder, ein wenig wie vom Himmel gefallen, dabei durchaus klar und konzentriert in ihrer Bestimmtheit. Hier, so scheint es, hat jemand eine Vision, aber keinerlei analytisches Interesse ihr nachzuspüren. Alles wirkt für sich, alles dient dem Moment und der Sache als solcher.

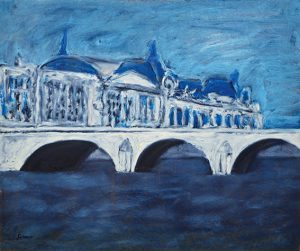

Unwillkürlich fühle ich mich an ein Foto erinnert, das seit Jahren in meiner Wohnung hängt. Ein mysteriös anmutendes, mit extremer Langzeitbelichtung entstandenes Bild des Fotokünstlers Atta Kim¹, das die Place de la Concorde zeigt: Jede Bewegung städtischen Lebens scheint aus dem Foto verbannt. Auf ähnliche Weise geheimnisvoll wirken auch die menschenleeren Pariser Stadtlandschaften Salomos, und so wie der Fotograf Kim sich in seinem Werk auf Heideggers Konzept des „In-der-Welt-Seins“ bezieht, scheint der Maler in seinen rein figurativen Betrachtungen dem so einfach zu formulierenden und so schwer zu verwirklichenden Credo zu folgen: »Denke nicht! Male!«

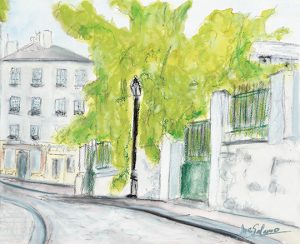

Seit seinem ersten Besuch im Jahre 1970 fühlt Salomo sich auf besondere Weise mit der Seine-Metropole verbunden. Regelmäßig kehrt er zurück, um die Stadt zu erkunden. Zu Fuß. Mit oder ohne Ziel. Tagelang. Tag für Tag. Bis sich ihm, mitunter im Stadium rauschhafter Erschöpfung, ein Blick offenbart, der ihn in den Bann zieht. So entsteht, wie Salomo sagt, „auf verschlungenen Wegen „der modus operandi, das Präfigurieren des späteren Werks: Fragmentarisch, mit Bleistift festgehalten, fertigt Salomo Skizzen, die er im Atelier ausarbeitet und zu Bildern einer städtischen Landschaft verdichtet, in der sich Kunst, Historie, Erinnerung und Gegenwart zu einem atmenden Ganzen zusammenfügen.

Seit seinem ersten Besuch im Jahre 1970 fühlt Salomo sich auf besondere Weise mit der Seine-Metropole verbunden. Regelmäßig kehrt er zurück, um die Stadt zu erkunden. Zu Fuß. Mit oder ohne Ziel. Tagelang. Tag für Tag. Bis sich ihm, mitunter im Stadium rauschhafter Erschöpfung, ein Blick offenbart, der ihn in den Bann zieht. So entsteht, wie Salomo sagt, „auf verschlungenen Wegen „der modus operandi, das Präfigurieren des späteren Werks: Fragmentarisch, mit Bleistift festgehalten, fertigt Salomo Skizzen, die er im Atelier ausarbeitet und zu Bildern einer städtischen Landschaft verdichtet, in der sich Kunst, Historie, Erinnerung und Gegenwart zu einem atmenden Ganzen zusammenfügen.

Geheimnisvoll ruhen diese Bilder in sich. Sie stellen mehr Fragen, als dass sie Antworten geben. Sie entstehen, so scheint es, in der Erkenntnis, bedeutend an einem Bild sei nicht das offensichtlich Dargestellte, sondern das Dahinterliegende, sich dem Blick entziehende, nicht in Worte zu fassende. Jedes einzelne Werk Salomos ist in diesem Sinne zuallererst einmal der Versuch einer Verwandlung von Orten, die sich bevorzugterweise im Laufe der Zeit nur marginal verändert haben, wie die Rue Norvins mit Blick auf die Boulangerie an der Straßenecke, die schon 1910 und 1912 von Maurice Utrillo² gemalt wurde. „Orte dieser Art,“ so Salomo, „erlebe ich sonntags, zwischen 5 und 7 Uhr morgens, wenn Paris und Touristen noch schlafen.“ Indem der Künstler den Ort wählt (um sich gleichsam von ihm wählen zu lassen) und sich ganz dem Unbewussten hingibt, oszilliert er zwischen dem mythischen Paris und dem Paris der Gegenwart. Salomos Pariser Landschaften (mit den Brücken als immer wiederkehrendes Motiv) sind Annäherungen an diesen Moment des Öffnens und des intuitiven Erkennens.

Eine Leichtigkeit ist diesen Bildern eigen, eine Unschuld. Nichts wirkt konstruiert, nichts schwermütig oder nostalgisch, alles ordnet sich dem genius loci unter, dem „guten Geist des Ortes“, wie Salomo es nennt. Als würde der Künstler den Weltenraum, den er als Klangkörper begreift, zum Klingen bringen, indem er den Weltenlauf für den Bruchteil eines Augenblicks stoppt und im besten Sinne zeitlose Ausschnitte entstehen lässt, die uns mitnehmen an jenen magischen Ort der Inspiration, der Freude und der erfüllten Leere, an dem der Künstler von seinem Platz im Verborgenen aus seine Welt mit scheinbar leichtem Strich als Impression für uns sichtbar macht.

Eine Leichtigkeit ist diesen Bildern eigen, eine Unschuld. Nichts wirkt konstruiert, nichts schwermütig oder nostalgisch, alles ordnet sich dem genius loci unter, dem „guten Geist des Ortes“, wie Salomo es nennt. Als würde der Künstler den Weltenraum, den er als Klangkörper begreift, zum Klingen bringen, indem er den Weltenlauf für den Bruchteil eines Augenblicks stoppt und im besten Sinne zeitlose Ausschnitte entstehen lässt, die uns mitnehmen an jenen magischen Ort der Inspiration, der Freude und der erfüllten Leere, an dem der Künstler von seinem Platz im Verborgenen aus seine Welt mit scheinbar leichtem Strich als Impression für uns sichtbar macht.

Es ist dies ein zweckentrücktes Verweilen, ein Anarbeiten gegen das Verschwinden, ein Auskosten der Demut des Augenblicks, den Jue Salomo, wie er sagt, (anders als der Betrachter) in seinem Werk selbst nicht wiederfindet – und das ist gut so, und vielleicht das ganze Geheimnis jener so geheimnisvoll meditativen, die Zeit durchdringenden Bilder: Denn so drängt es den Künstler, weiterhin jenem kostbaren Moment des Innehaltens nachzuspüren, um ihn im künstlerischen Prozess in einen Klang zu verwandeln und an die Welt zurückzugeben, weiterzuwandern, durch sein Paris der korrespondierenden Eindrücke, in dem die Vergangenheit so klar wie die Gegenwart mysteriös erscheinen kann und die Wirklichkeit so zauberhaft wie das Zauberhafte wirklich.