I

Der Versuch, das malerische Werk von Jue Salomo in Worte zu fassen, scheint ein W iderspruch in sich. Denn sieht nicht der Künstler selbst sein Schaffen als einen flüchtigen Blick hinter die trügerischen Kulissen einer als oberflächlich wahrgenommenen Wirklichkeit, als Festhalten eines Augenblicks der Loslösung, mithin als augenscheinlich widersprüchlichen kreativen Akt, der dort beginnt, wo Sprache aufhört und Worte versagen. Andererseits: Es liegt ein Reiz darin, einem Werk, das derart von scheinbaren Gegensätzen und Dualismen durchsetzt ist, in Worten nachzuspüren und Jue Salomo zu folgen, auf seinem „Spaziergang durch mein Leben“, der eine Bilderwelt entstehen lässt, darauf angelegt, dem Trügerischen ein Schnippchen zu schlagen, eine Dimension der Wirklichkeit fassbar zu machen, die im Verborgenen liegt, das Trugbild der wahrnehmbaren Realität aufzulösen, indem wir „erkennen, dass das Äußere ein Inneres ist.“ Was diesen Blickwinkel des Losgelösten so gleichermaßen luzid und eindrücklich erscheinen lässt, ist Salomos steter Anspruch, es nicht dabei zu belassen, sich auf die „Suche nach einer höheren Moral, einer Sicht der größeren Nähe zu den Dingen“ zu begeben – vielmehr korrespondiert dieser Ansatz von „Sehnsucht nach Sinn und

iderspruch in sich. Denn sieht nicht der Künstler selbst sein Schaffen als einen flüchtigen Blick hinter die trügerischen Kulissen einer als oberflächlich wahrgenommenen Wirklichkeit, als Festhalten eines Augenblicks der Loslösung, mithin als augenscheinlich widersprüchlichen kreativen Akt, der dort beginnt, wo Sprache aufhört und Worte versagen. Andererseits: Es liegt ein Reiz darin, einem Werk, das derart von scheinbaren Gegensätzen und Dualismen durchsetzt ist, in Worten nachzuspüren und Jue Salomo zu folgen, auf seinem „Spaziergang durch mein Leben“, der eine Bilderwelt entstehen lässt, darauf angelegt, dem Trügerischen ein Schnippchen zu schlagen, eine Dimension der Wirklichkeit fassbar zu machen, die im Verborgenen liegt, das Trugbild der wahrnehmbaren Realität aufzulösen, indem wir „erkennen, dass das Äußere ein Inneres ist.“ Was diesen Blickwinkel des Losgelösten so gleichermaßen luzid und eindrücklich erscheinen lässt, ist Salomos steter Anspruch, es nicht dabei zu belassen, sich auf die „Suche nach einer höheren Moral, einer Sicht der größeren Nähe zu den Dingen“ zu begeben – vielmehr korrespondiert dieser Ansatz von „Sehnsucht nach Sinn und  Transzendenz“ mit der durchaus in heiterer Demut gewonnenen Erkenntnis, dass „die Wahrheit jenseits der Kultur liegt“. Dieser Ansatz gelassen reflektierender Leichtigkeit, die weite Teile des Salomoschen Werks bestimmen, diese Bereitschaft, den Moment des Loslassens von sich und der Welt nicht nur zu akzeptieren, sondern wie beiläufig zu zelebrieren und das hinter den Dingen verborgene sichtbar zu machen, wird vom Künstler nicht nur als Voraussetzung seines Credos von der Darstellung des „La vie en passant“ begriffen, sondern als Aufgabe der Kunst als solcher,

Transzendenz“ mit der durchaus in heiterer Demut gewonnenen Erkenntnis, dass „die Wahrheit jenseits der Kultur liegt“. Dieser Ansatz gelassen reflektierender Leichtigkeit, die weite Teile des Salomoschen Werks bestimmen, diese Bereitschaft, den Moment des Loslassens von sich und der Welt nicht nur zu akzeptieren, sondern wie beiläufig zu zelebrieren und das hinter den Dingen verborgene sichtbar zu machen, wird vom Künstler nicht nur als Voraussetzung seines Credos von der Darstellung des „La vie en passant“ begriffen, sondern als Aufgabe der Kunst als solcher,  vermag diese doch „dem Gegenstand eine Note mitzuteilen, die in der Natur nicht vorkommt oder die in ihr verborgen ist.“ Dieses auf den ersten Blick widersprüchliche Verlangen, das Verborgene auf höchst subjektiv sublime Weise sichtbar zu machen, sich dabei jedoch gänzlich uneitel in den Dienst des Dargestellten zu stellen, den vordergründig passiven Akt des Betrachtens und Adaptierens als aktiven schöpferischen Prozess zu begreifen, erlaubt Salomo eine Hinwendung im Blick, der seine Bilder einzigartig macht. Für ihn ist Kontemplation immer „auch eine Form des Handelns“ und das reine Betrachten bedeutet immer auch „die Untersuchung der Realität, die sich nicht sogleich und von selbst erschließt. Wie erfahren wir sonst, das alles mit allem zusammenhängt?“

vermag diese doch „dem Gegenstand eine Note mitzuteilen, die in der Natur nicht vorkommt oder die in ihr verborgen ist.“ Dieses auf den ersten Blick widersprüchliche Verlangen, das Verborgene auf höchst subjektiv sublime Weise sichtbar zu machen, sich dabei jedoch gänzlich uneitel in den Dienst des Dargestellten zu stellen, den vordergründig passiven Akt des Betrachtens und Adaptierens als aktiven schöpferischen Prozess zu begreifen, erlaubt Salomo eine Hinwendung im Blick, der seine Bilder einzigartig macht. Für ihn ist Kontemplation immer „auch eine Form des Handelns“ und das reine Betrachten bedeutet immer auch „die Untersuchung der Realität, die sich nicht sogleich und von selbst erschließt. Wie erfahren wir sonst, das alles mit allem zusammenhängt?“  Die Erkenntnis, dass alles sich bedingt, alles miteinander verwoben ist, alles sich in allem spiegelt, bildet den Duktus des Salomoschen Werkes, dem alles unterliegt – von den traumähnlichen Abstraktionen des frühen Schaffens bis zu den figurativen Stadtdarstellungen, Landschaften, Porträts des späteren Werks. Indem er unmerklich Schichten von Erinnertem, Phantasiertem, Historischem hinzufügt, verleiht Salomo seinen Bildern mit wachem Blick Dimensionen, die seinem Werk, das sich bewusst „in der Tradition europäischer Malerei “

Die Erkenntnis, dass alles sich bedingt, alles miteinander verwoben ist, alles sich in allem spiegelt, bildet den Duktus des Salomoschen Werkes, dem alles unterliegt – von den traumähnlichen Abstraktionen des frühen Schaffens bis zu den figurativen Stadtdarstellungen, Landschaften, Porträts des späteren Werks. Indem er unmerklich Schichten von Erinnertem, Phantasiertem, Historischem hinzufügt, verleiht Salomo seinen Bildern mit wachem Blick Dimensionen, die seinem Werk, das sich bewusst „in der Tradition europäischer Malerei “  bewegt und, wie Barbara Aust bemerkt, „im Geiste dem großen Cézanne“ verwandt ist, eine völlig eigene, zeitlose Anziehung verleiht und augenscheinlich unvereinbare Gegensätze von sichtbar Wirklichem und vermeintlich Unwirklichem überwindet: Tiefes und Leichtes, Sichtbares und Verborgenes, Bewusstes und Unbewusstes verschmelzen zu einer ästhetischen, von Zeit und Raum gleichermaßen durchwirkten und wie abgelöst erscheinenden Einblicks in die Stille des Schönen und des Sublimen.

bewegt und, wie Barbara Aust bemerkt, „im Geiste dem großen Cézanne“ verwandt ist, eine völlig eigene, zeitlose Anziehung verleiht und augenscheinlich unvereinbare Gegensätze von sichtbar Wirklichem und vermeintlich Unwirklichem überwindet: Tiefes und Leichtes, Sichtbares und Verborgenes, Bewusstes und Unbewusstes verschmelzen zu einer ästhetischen, von Zeit und Raum gleichermaßen durchwirkten und wie abgelöst erscheinenden Einblicks in die Stille des Schönen und des Sublimen.

II

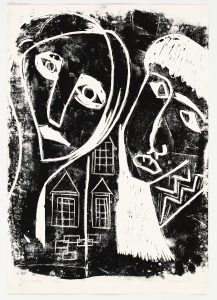

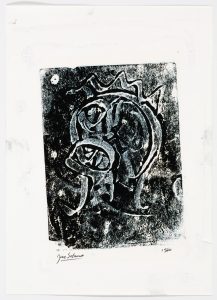

Heftet man sich auf die Fährte Jue Salomos und spürt seinem Spaziergang durchs Leben in seinem Werk nach, fällt zunächst auf, dass sich das Schaffen von Jue Salomo in zwei Abschnitte teilt, die durch eine erhebliche Zeitspanne unterbrochen sind. Auch hier begegnen wir wieder dem scheinbar Widersprüchlichen: Während sich Salomos Frühwerk ab 1965 der informellen Malerei widmet, folgt – nach immerhin zwei Jahrzehnten künstlerischer Pause – in den 1980ern eine rein figurativ ausgerichtete Schaffensphase, die bis heute andauert. Doch gilt auch hier: Was auf den ersten Blick wie ein deutlicher Bruch erscheint, entpuppt sich als Kontinuum, denn all die Figuren und Plätze, die Salomo in seinem späteren Werk hervorhebt, scheinen in seiner Frühphase bereits angelegt – als Schatten, Chimären und „traumhafte Wesen“. In den zwei Jahrzehnten, die es brauchte, das Numinose, Schattenartige, Abstrakte ins figurativ ausgedeutete Licht zu rücken, entzog sich Salomo zunächst der Malerei, wurde Schriftsetzer, ließ sich zum Verlagskaufmann

Heftet man sich auf die Fährte Jue Salomos und spürt seinem Spaziergang durchs Leben in seinem Werk nach, fällt zunächst auf, dass sich das Schaffen von Jue Salomo in zwei Abschnitte teilt, die durch eine erhebliche Zeitspanne unterbrochen sind. Auch hier begegnen wir wieder dem scheinbar Widersprüchlichen: Während sich Salomos Frühwerk ab 1965 der informellen Malerei widmet, folgt – nach immerhin zwei Jahrzehnten künstlerischer Pause – in den 1980ern eine rein figurativ ausgerichtete Schaffensphase, die bis heute andauert. Doch gilt auch hier: Was auf den ersten Blick wie ein deutlicher Bruch erscheint, entpuppt sich als Kontinuum, denn all die Figuren und Plätze, die Salomo in seinem späteren Werk hervorhebt, scheinen in seiner Frühphase bereits angelegt – als Schatten, Chimären und „traumhafte Wesen“. In den zwei Jahrzehnten, die es brauchte, das Numinose, Schattenartige, Abstrakte ins figurativ ausgedeutete Licht zu rücken, entzog sich Salomo zunächst der Malerei, wurde Schriftsetzer, ließ sich zum Verlagskaufmann  ausbilden, studierte Buddhismuswissenschaften und arbeitete von 1975 bis 1985 in leitender Stellung im Verlagswesen. Zwar wird die Werkpause in Salomos zweiter Schaffensphase nicht thematisiert, doch hinterlassen die in Studium und Beruf gemachten Erfahrungen indirekt durchaus Spuren. So bilden die typographische Ausbildung, die Fähigkeit zu Emphase und Weitsicht, der – nicht religiös motivierte – Glaube an ein höheres Sein die Stützpfeiler des nach dem Ausstieg aus dem eher kunstfernen Berufsleben begonnenen zweiten Werkabschnitts. Im Malerischen selbst ist Salomo, der sich seit nunmehr einem Vierteljahrhundert ganz seinem Werk widmet, Autodidakt.

ausbilden, studierte Buddhismuswissenschaften und arbeitete von 1975 bis 1985 in leitender Stellung im Verlagswesen. Zwar wird die Werkpause in Salomos zweiter Schaffensphase nicht thematisiert, doch hinterlassen die in Studium und Beruf gemachten Erfahrungen indirekt durchaus Spuren. So bilden die typographische Ausbildung, die Fähigkeit zu Emphase und Weitsicht, der – nicht religiös motivierte – Glaube an ein höheres Sein die Stützpfeiler des nach dem Ausstieg aus dem eher kunstfernen Berufsleben begonnenen zweiten Werkabschnitts. Im Malerischen selbst ist Salomo, der sich seit nunmehr einem Vierteljahrhundert ganz seinem Werk widmet, Autodidakt.

III

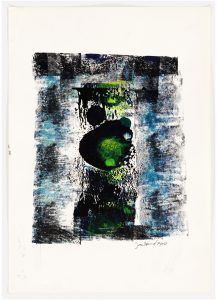

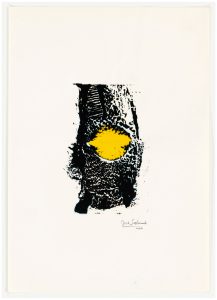

„1965 wusste ich, dass ich Maler werden will. Aus dieser Zeit stammen auch meine ersten ernst zu nehmenden Arbeiten.“, erzählt Salomo in einem Interview. In diesem von informeller Theorie geprägten frühen Werk farbintensiver, innovativer amorpher Abstraktion lässt sich nicht nur Salomos latente Experimentierfreudigkeit nachweisen, mit der er im Bereich der Druckgrafik „durch seinen künstlerischen und technischen Ideenreichtum wesentlich zur Weiterentwicklung des Mediums“ beiträgt, bereits hier, in den frühen Bildern, formieren sich, ganz wie im späteren Werk, „unerwartet neue Flächen“, die, bei aller Abstraktion, „geometrisch, organisch und malerisch zugleich sind. Das Spielerische, das ganz und gar nicht Dogmatische, verdeutlichen die zahlreichen Arbeiten im lebendigen Wechsel von Balance und Rhythmus.“ So entstehen in den Jahren 1965 und 1966 in einer stürmischen, stilistisch wie technisch innovativen Schaffensperiode Arbeiten in Gouache, Tempera, Tusche, Pastell, Öl, Monotypie und Linol, die bei allen formalen und inhaltlichen Kontrasten, auf dieselbe Weise Distanz und Nähe, Intellekt und Emotionalität vereinen, wie das spätere Schaffen. „Jue Salomo selbst bezeichnet diese Werke als Versuch einer Annäherung an unwirkliche Welten und stellt sich gleichzeitig die Frage, was ist real und was ist wirklich.“ Mit der Hinwendung zum Figurativen in den 1980ern

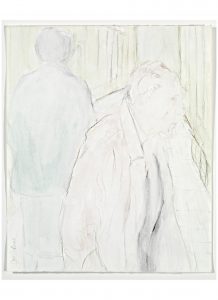

„1965 wusste ich, dass ich Maler werden will. Aus dieser Zeit stammen auch meine ersten ernst zu nehmenden Arbeiten.“, erzählt Salomo in einem Interview. In diesem von informeller Theorie geprägten frühen Werk farbintensiver, innovativer amorpher Abstraktion lässt sich nicht nur Salomos latente Experimentierfreudigkeit nachweisen, mit der er im Bereich der Druckgrafik „durch seinen künstlerischen und technischen Ideenreichtum wesentlich zur Weiterentwicklung des Mediums“ beiträgt, bereits hier, in den frühen Bildern, formieren sich, ganz wie im späteren Werk, „unerwartet neue Flächen“, die, bei aller Abstraktion, „geometrisch, organisch und malerisch zugleich sind. Das Spielerische, das ganz und gar nicht Dogmatische, verdeutlichen die zahlreichen Arbeiten im lebendigen Wechsel von Balance und Rhythmus.“ So entstehen in den Jahren 1965 und 1966 in einer stürmischen, stilistisch wie technisch innovativen Schaffensperiode Arbeiten in Gouache, Tempera, Tusche, Pastell, Öl, Monotypie und Linol, die bei allen formalen und inhaltlichen Kontrasten, auf dieselbe Weise Distanz und Nähe, Intellekt und Emotionalität vereinen, wie das spätere Schaffen. „Jue Salomo selbst bezeichnet diese Werke als Versuch einer Annäherung an unwirkliche Welten und stellt sich gleichzeitig die Frage, was ist real und was ist wirklich.“ Mit der Hinwendung zum Figurativen in den 1980ern verlässt Salomo das schattenhaft anmutende Zwischenreich seiner abstrakten Frühphase, ohne dabei je die dem Frühwerk innewohnende Fragestellung nach der Verbindung von Konkretem und Abstraktem zu vernachlässigen. „In den frühen Arbeiten“, notiert Friederike Weimar, „bildet sich das Gesicht häufig aus dem unkonkreten Hintergrund heraus, in den späteren Werken scheint der Prozess umgekehrt: Ein konkretes Gesicht löst sich vor dem Hintergrund auf. Das Ergebnis ist jedoch inhaltlich das Gleiche: Ein Gefühl, ein Gedanke, der nach einer Form des intentional unwirklichen Ausdrucks sucht.“ Was Friederike Weimar für die Personenbilder herausarbeitet, lässt sich vorbehaltlos auf das gesamte Schaffen Salomos übertragen: Indem er im zweiten Werkabschnitt Licht auf die Schatten des ersten wirft, kehrt der Künstler die Verhältnisse in seinen Bildern gleichsam um, die Realität der Figur als der sichtbaren Wirklichkeit entrückte Erscheinung, bleibt davon unberührt.

IV

Beschränkt sich das Frühwerk auf eine relativ kurze Zeitspanne von einigen Jahren Mitte der 1960er, so nimmt der zweite Werkabschnitt nicht nur einen wesentlichen größeren Zeitraum in Jue Salomos künstlerischer Reise durchs Leben ein, sondern zeichnet sich, bei aller unveränderten Experimentierfreudigkeit, durch künstlerische Kontinuität, gestalterische Geschlossenheit und einen charakteristischen, das Numinose zu manifestieren suchenden Blick aus. Auf diesen Teil des Schaffens, der sich qualitativ wie quantitativ als Hauptwerk definieren lässt, wollen wir im folgenden vornehmlich das Augenmerk richten. Anna Abassy definiert ihn wie folgt: „Persönliche Erfahrungen und kulturelle Prägungen sind der Fundus, aus dem Salomo schöpft. Neben Porträts, Interieurs, Blumen und Aktdarstellungen bestimmen Pariser Stadtansichten, mediterrane und norddeutsche Landschaften sein malerisches Werk. Ebenso das Thema Figur/Menschenbild. Seinen Figuren versucht er in Form von vorläufigen Deutungen

gerecht zu werden. Alles bleibt offen.“ In Aquarellen, Ölbildern, Pastellen oder Gouachen wendet sich Salomo in seiner zweiten Schaffensphase ganz der gegenständlichen Darstellung zu und folgt der idiosynkratischen Vision einer „sinnlichkeitsbetonten Malerei, die Reife, intellektuelle Vielfalt und Tiefe“ beweist sowie erstaunliche „Kraft und Ästhetik entfaltet“. In stetem Bezug auf Autobiographie, Erinnerung, Historie und Phantasie gelingen dem Künstler figurative Ansichten und Einblicke von eindrücklicher Subtilität, in denen nicht die Inszenierung im Vordergrund steht, sondern das subjektive, intime Erfassen des gefühlten Moments. Jue Salomo, so beobachtet Friederike Weimar, „beginnt seine Bilder ohne einen festen Plan zu ihrem späteren Aussehen, ohne ein formales Konzept. Insofern ist seine Malerei intuitiv, im Moment des Schaffens spontan. Und doch spiegelt sie einen Künstler, der seinen Gefühlen mit rationaler Schärfe nachgeht, der seine sinnlichen Erfahrungen intellektuell reflektiert.“

Demnach sind Intellektualität und Emotionalität, wie so vieles im Salomoschen Werk, keine Gegensätze, vielmehr gehören sie ebenso zusammen und bedingen einander wie der Zustand des Loslösens vom Dargestellten, der dessen künstlerisches Festhalten erst ermöglicht. In einem an den Surrealismus gemahnenden Prozess (ähnlich dem „écrire automatique“ André Bretons) begibt sich Salomo bewusst in einen Prozess des Unbewussten: „Das Malen ist wie ein somnambuler Dialog zwischen mir und dem Klang, der entsteht, wenn das Bild Erscheinung wird.“

Demnach sind Intellektualität und Emotionalität, wie so vieles im Salomoschen Werk, keine Gegensätze, vielmehr gehören sie ebenso zusammen und bedingen einander wie der Zustand des Loslösens vom Dargestellten, der dessen künstlerisches Festhalten erst ermöglicht. In einem an den Surrealismus gemahnenden Prozess (ähnlich dem „écrire automatique“ André Bretons) begibt sich Salomo bewusst in einen Prozess des Unbewussten: „Das Malen ist wie ein somnambuler Dialog zwischen mir und dem Klang, der entsteht, wenn das Bild Erscheinung wird.“  Hierbei gibt sich der Künstler ganz dem sublimierenden Zustand des Reisens hin – sei es, ganz konkret, an andere Orte, wie das von Salomo als Inspirationsquelle wieder und wieder besuchte Paris, sei es, im transzendenten Sinne, an einen Ort des im Selbst Verborgenen: Indem er abtaucht in die Anonymität, die Fesseln des Fassbaren, des konkreten Gegenübers abstreift, wird er ganz und gar vom Ich zum Selbst. Bereits in der Idee des im Werk abgebildeten Spaziergangs durchs Leben wird Salomos Ansatz der Kontemplation und Sichtbarmachung des Unsichtbaren deutlich – denn zeichnet sich ein Spaziergang, als ein stiller Moment der Muße, der Selbstvergessenheit, der Achtsamkeit, die man der

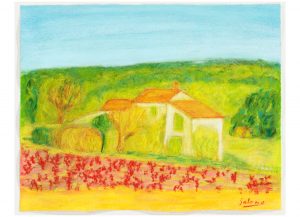

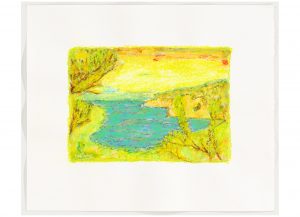

Hierbei gibt sich der Künstler ganz dem sublimierenden Zustand des Reisens hin – sei es, ganz konkret, an andere Orte, wie das von Salomo als Inspirationsquelle wieder und wieder besuchte Paris, sei es, im transzendenten Sinne, an einen Ort des im Selbst Verborgenen: Indem er abtaucht in die Anonymität, die Fesseln des Fassbaren, des konkreten Gegenübers abstreift, wird er ganz und gar vom Ich zum Selbst. Bereits in der Idee des im Werk abgebildeten Spaziergangs durchs Leben wird Salomos Ansatz der Kontemplation und Sichtbarmachung des Unsichtbaren deutlich – denn zeichnet sich ein Spaziergang, als ein stiller Moment der Muße, der Selbstvergessenheit, der Achtsamkeit, die man der  Umgebung entgegenbringt, nicht eben durch jene Hinwendung zum steten, mitunter rätselhaften Wandel aus, die Salomo in seiner Kunst mit einigem Genuss reflektiert: „Geheimnisvoll ruhen diese Bilder in sich. Sie stellen mehr Fragen, als dass sie Antworten geben. Sie entstehen, so scheint es, in der Erkenntnis, bedeutend an einem Bild sei nicht das offensichtlich Dargestellte, sondern das Dahinterliegende, sich dem Blick entziehende, nicht in Worte zu fassende.“ Und so wie jede Werk Salomos „zuallererst einmal der Versuch einer Verwandlung von Orten“ ist, verwandelt sich der Künstler im Moment der Sichtbarmachung, im Zusammenfügen der Unvereinbarkeiten, im Verschmelzen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, im Einswerden von Bewusstem und Unbewusstem. Nicht umsonst rückt Barbara Aust seine Südfrankreichbild Landschaft bei La Cadière (2003) in seiner “Anordnung der Elemente, der Konzentration auf menschenleere Naturdarstellungen sowie der innewohnenden meditativen Ruhe“ in die

Umgebung entgegenbringt, nicht eben durch jene Hinwendung zum steten, mitunter rätselhaften Wandel aus, die Salomo in seiner Kunst mit einigem Genuss reflektiert: „Geheimnisvoll ruhen diese Bilder in sich. Sie stellen mehr Fragen, als dass sie Antworten geben. Sie entstehen, so scheint es, in der Erkenntnis, bedeutend an einem Bild sei nicht das offensichtlich Dargestellte, sondern das Dahinterliegende, sich dem Blick entziehende, nicht in Worte zu fassende.“ Und so wie jede Werk Salomos „zuallererst einmal der Versuch einer Verwandlung von Orten“ ist, verwandelt sich der Künstler im Moment der Sichtbarmachung, im Zusammenfügen der Unvereinbarkeiten, im Verschmelzen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, im Einswerden von Bewusstem und Unbewusstem. Nicht umsonst rückt Barbara Aust seine Südfrankreichbild Landschaft bei La Cadière (2003) in seiner “Anordnung der Elemente, der Konzentration auf menschenleere Naturdarstellungen sowie der innewohnenden meditativen Ruhe“ in die Nähe japanischer Holzschnitte: „Die inneren Prinzipien des Bildes lösen sich von Darstellungs- und Erkenntnisinteressen, werden autonom und dringen so tiefer in das Wesen der Dinge vor, als jede noch so auf detailgetreue Wiedergabe achtende Abbildung. Die eindringlichen Farbtöne, die Jue Salomo ohne vorgefassten Plan intuitiv auf die Leinwand setzt, machen das Unsichtbare, also die sinnliche Erfahrung, sichtbar.“

Nähe japanischer Holzschnitte: „Die inneren Prinzipien des Bildes lösen sich von Darstellungs- und Erkenntnisinteressen, werden autonom und dringen so tiefer in das Wesen der Dinge vor, als jede noch so auf detailgetreue Wiedergabe achtende Abbildung. Die eindringlichen Farbtöne, die Jue Salomo ohne vorgefassten Plan intuitiv auf die Leinwand setzt, machen das Unsichtbare, also die sinnliche Erfahrung, sichtbar.“  Holzschnittartig, im geläufigen Sinne, jedoch ist nichts in Salomos Hauptwerk. Es herrscht ein Flirren in diesen Bildern, ein Schweben. Ganz wie aus blauem Dunst scheinen sich die in den Fokus des Malers gerückten, mythisch anmutenden Erscheinungen aus dem großen Ganzen herauszuschälen. Es sind Spiegelungen des Geistes, die der Maler in seinem Werk sichtbar macht, indem er ihrem Wesen künstlerisch so nahe kommt wie nur eben möglich: „Ein Kunstwerk hat unsichtbare Eigenschaften, die ein gewöhnlicher Gegenstand nicht hat. Wodurch es zur Kunst wird, bleibt ein Rätsel. Wenn „Le sublime“ präsent ist, ist es die Macht, die beeindruckt und dem Ideal sehr nahe ist. Eine Wirkung wie mächtige Magneten, die Körper und Geist in eine andere Dimension ziehen.“

Holzschnittartig, im geläufigen Sinne, jedoch ist nichts in Salomos Hauptwerk. Es herrscht ein Flirren in diesen Bildern, ein Schweben. Ganz wie aus blauem Dunst scheinen sich die in den Fokus des Malers gerückten, mythisch anmutenden Erscheinungen aus dem großen Ganzen herauszuschälen. Es sind Spiegelungen des Geistes, die der Maler in seinem Werk sichtbar macht, indem er ihrem Wesen künstlerisch so nahe kommt wie nur eben möglich: „Ein Kunstwerk hat unsichtbare Eigenschaften, die ein gewöhnlicher Gegenstand nicht hat. Wodurch es zur Kunst wird, bleibt ein Rätsel. Wenn „Le sublime“ präsent ist, ist es die Macht, die beeindruckt und dem Ideal sehr nahe ist. Eine Wirkung wie mächtige Magneten, die Körper und Geist in eine andere Dimension ziehen.“

V

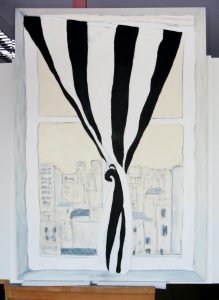

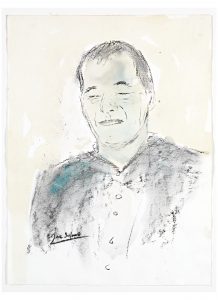

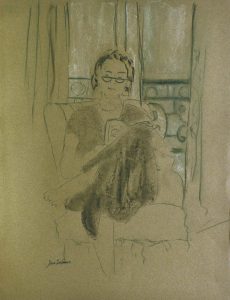

Die Motive, derer sich Jue Salomo in seinem Hauptwerk bedient, lassen sich im wesentlichen in drei Kategorien einteilen: Urbane Landschaften, pastorale Landschaften, Porträts. Gemein ist allen Arbeiten ein „zurückhaltender, unaufdringlicher Gestus. Das wache Auge, mit dem Jue Salomo das Glück in den einfachen Dingen, in der Ereignislosigkeit des Augenblicks entdeckt.“ Poetische urbane Ansichten von Straßenzügen, Häusern, Hinterhöfen und Brücken sind charakteristisch für die Kategorie der Stadtdarstellungen, als deren dominantes Thema die Auseinandersetzung mit Salomos großer Muse Paris ausmachen lässt. Hier finden sich auch einige ins Stadtbild eingepasste Interieurs, wie das La fenêtre d‘Anne (2002), das „neben einem Häusermeer vor hellblauem Himmel einen lässig geknoteten Vorhang“ ins Zentrum des Bildes rückt. Quantitativ deutlich hinter den Stadtansichten zurückbleibend, verraten die Landschaftsimpressionen in Salomos Werk eine Hinwendung zur beinahe andächtigen Würdigung pastoraler Schönheit.

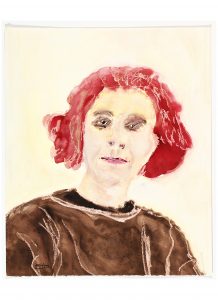

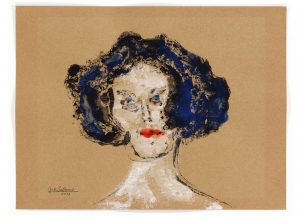

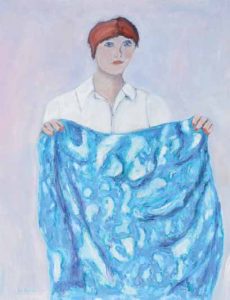

Urbane Landschaften, pastorale Landschaften, Porträts. Gemein ist allen Arbeiten ein „zurückhaltender, unaufdringlicher Gestus. Das wache Auge, mit dem Jue Salomo das Glück in den einfachen Dingen, in der Ereignislosigkeit des Augenblicks entdeckt.“ Poetische urbane Ansichten von Straßenzügen, Häusern, Hinterhöfen und Brücken sind charakteristisch für die Kategorie der Stadtdarstellungen, als deren dominantes Thema die Auseinandersetzung mit Salomos großer Muse Paris ausmachen lässt. Hier finden sich auch einige ins Stadtbild eingepasste Interieurs, wie das La fenêtre d‘Anne (2002), das „neben einem Häusermeer vor hellblauem Himmel einen lässig geknoteten Vorhang“ ins Zentrum des Bildes rückt. Quantitativ deutlich hinter den Stadtansichten zurückbleibend, verraten die Landschaftsimpressionen in Salomos Werk eine Hinwendung zur beinahe andächtigen Würdigung pastoraler Schönheit.  Sowohl in den leuchtenden Rapsfeldern Schleswig Holsteins, als auch in den mediterranen Landschaften im flirrenden Sonnenlicht der Provence (Baie de la Moutte, 2003) verweist der Künstler auf eine Idylle, die in ihrer unverstellten Vollkommenheit bereits im Diesseits jenseits der Wirklichkeit zu liegen scheint. „Auch Menschen tauchen in Salomos Werk immer wieder auf“, resümiert Friederike Weimar, „oft ist ihre Darstellung auf den Kopf konzentriert. Es sind mehr Frauen als Männer, die er zum Motiv macht.“ Im Reigen der Porträts, die Salomos Hauptwerk bevölkern, sticht der in den Jahren 2007 bis 2010 entstandene, im Salomoschen Werk in seiner Emotionalität,

Sowohl in den leuchtenden Rapsfeldern Schleswig Holsteins, als auch in den mediterranen Landschaften im flirrenden Sonnenlicht der Provence (Baie de la Moutte, 2003) verweist der Künstler auf eine Idylle, die in ihrer unverstellten Vollkommenheit bereits im Diesseits jenseits der Wirklichkeit zu liegen scheint. „Auch Menschen tauchen in Salomos Werk immer wieder auf“, resümiert Friederike Weimar, „oft ist ihre Darstellung auf den Kopf konzentriert. Es sind mehr Frauen als Männer, die er zum Motiv macht.“ Im Reigen der Porträts, die Salomos Hauptwerk bevölkern, sticht der in den Jahren 2007 bis 2010 entstandene, im Salomoschen Werk in seiner Emotionalität, Dringlichkeit und gestalterischer Radikalität beispiellose Zyklus Béatrice heraus, den wir, wie die Paris-Bilder, im folgenden Kapitel näher untersuchen werden. Zuvor noch ein Wort zur Motivation des Künstlers, die in ihrem Duktus eng an den Schaffensprozess selbst angelehnt ist. „Ein Bild,“ so konstatiert Jue Salomo im Gespräch mit Anna Abassy, „ist nicht dazu da zu erklären, sondern um in der Seele des Betrachters ein Gefühl zu erwecken. Leben bekommt es durch den, der es betrachtet.“ So elitär sich Kunst per se als Ausdrucksform auch präsentieren mag, so kompromisslos der Künstler auch seiner Vision folgt, in den Rang der Bedeutung wird sie für Salomo erst in dem

Moment gehoben, in dem ein Dialog mit dem Rezipienten stattfindet, der sich seinerseits wiederum als fruchtbar und inspirierend für das weitere Werk erweisen kann: „Wie beglückend ist doch die Freude der Anschauung, die aus der Wechselwirkung zwischen Werk und Betrachter entstehen kann.“, bekennt Salomo und vergleicht das sinnstiftende Glück dieses Augenblicks der Erkenntnis des Erkannt-Werdens mit dem von den Griechen geprägten Begriff „Kairos“, der wiederum auf den somnambulen Prozess seines Schaffens selbst verweist. So erwächst im Austausch ein „intensiver Erkenntnisgenuss, gepaart mit der Freude über schöne Götterfunken“, wie Salomo mit durchaus verschmitzter Selbstironie erklärt. Entsprechend kann es für den Maler erklärtermaßen kein Anspruch sein, in seinem durchaus experimentierfreudigen Werk nach neuen Ausdrucksformen zu suchen, oder einem expliziten Stil (oder gar einer Schule oder Mode) anzuhängen: „Jeder Stil gehorcht Prinzipien und ich habe kein Bedürfnis, Prinzipien zu gehorchen… Gleichwohl knüpfe ich aber an Bildwelten aus Gegenwart und Vergangenheit an und bewege mich in der Kombination aus Tradition und Moderne… Was ich mache, ist l‘art pour l‘art.“ So überrascht es nicht, dass Salomo das grelle Licht der Öffentlichkeit meidet und auf Ausstellungen wenig Wert legt. Sein Lebenswerk besteht nicht darin, für den Kunstmarkt zu produzieren, sondern sich einem übergeordneten Sinn anzunähern, der, dessen ist sich der Künstler jederzeit vollauf bewusst, nicht zwingend in der Malereiselbst sichtbar werden muss: „Wenn ich male, habe ich nichts anderes im Sinn als zu zeigen, was ich gefunden habe, und nicht, was ich suche.“ So erscheint es nur folgerichtig, dass Salomo jede einzelne seiner zahlreichen Arbeiten wie ein Kind betrachtet und behütet, sein Werk weitgehend zusammenhält, um es posthum zur Veröffentlichung freizugeben: „Ich will mein Werk möglichst zusammenhalten und wenn es post mortem in eine Sammlung kommt und öffentlich wird, bin ich durchaus zufrieden. Zur Zeit halte ich wie ein guter Hirte meine Werke zusammen und gebe nur gelegentlich ein Bild an Sammler, die mich schätzen.“

Moment gehoben, in dem ein Dialog mit dem Rezipienten stattfindet, der sich seinerseits wiederum als fruchtbar und inspirierend für das weitere Werk erweisen kann: „Wie beglückend ist doch die Freude der Anschauung, die aus der Wechselwirkung zwischen Werk und Betrachter entstehen kann.“, bekennt Salomo und vergleicht das sinnstiftende Glück dieses Augenblicks der Erkenntnis des Erkannt-Werdens mit dem von den Griechen geprägten Begriff „Kairos“, der wiederum auf den somnambulen Prozess seines Schaffens selbst verweist. So erwächst im Austausch ein „intensiver Erkenntnisgenuss, gepaart mit der Freude über schöne Götterfunken“, wie Salomo mit durchaus verschmitzter Selbstironie erklärt. Entsprechend kann es für den Maler erklärtermaßen kein Anspruch sein, in seinem durchaus experimentierfreudigen Werk nach neuen Ausdrucksformen zu suchen, oder einem expliziten Stil (oder gar einer Schule oder Mode) anzuhängen: „Jeder Stil gehorcht Prinzipien und ich habe kein Bedürfnis, Prinzipien zu gehorchen… Gleichwohl knüpfe ich aber an Bildwelten aus Gegenwart und Vergangenheit an und bewege mich in der Kombination aus Tradition und Moderne… Was ich mache, ist l‘art pour l‘art.“ So überrascht es nicht, dass Salomo das grelle Licht der Öffentlichkeit meidet und auf Ausstellungen wenig Wert legt. Sein Lebenswerk besteht nicht darin, für den Kunstmarkt zu produzieren, sondern sich einem übergeordneten Sinn anzunähern, der, dessen ist sich der Künstler jederzeit vollauf bewusst, nicht zwingend in der Malereiselbst sichtbar werden muss: „Wenn ich male, habe ich nichts anderes im Sinn als zu zeigen, was ich gefunden habe, und nicht, was ich suche.“ So erscheint es nur folgerichtig, dass Salomo jede einzelne seiner zahlreichen Arbeiten wie ein Kind betrachtet und behütet, sein Werk weitgehend zusammenhält, um es posthum zur Veröffentlichung freizugeben: „Ich will mein Werk möglichst zusammenhalten und wenn es post mortem in eine Sammlung kommt und öffentlich wird, bin ich durchaus zufrieden. Zur Zeit halte ich wie ein guter Hirte meine Werke zusammen und gebe nur gelegentlich ein Bild an Sammler, die mich schätzen.“

VI

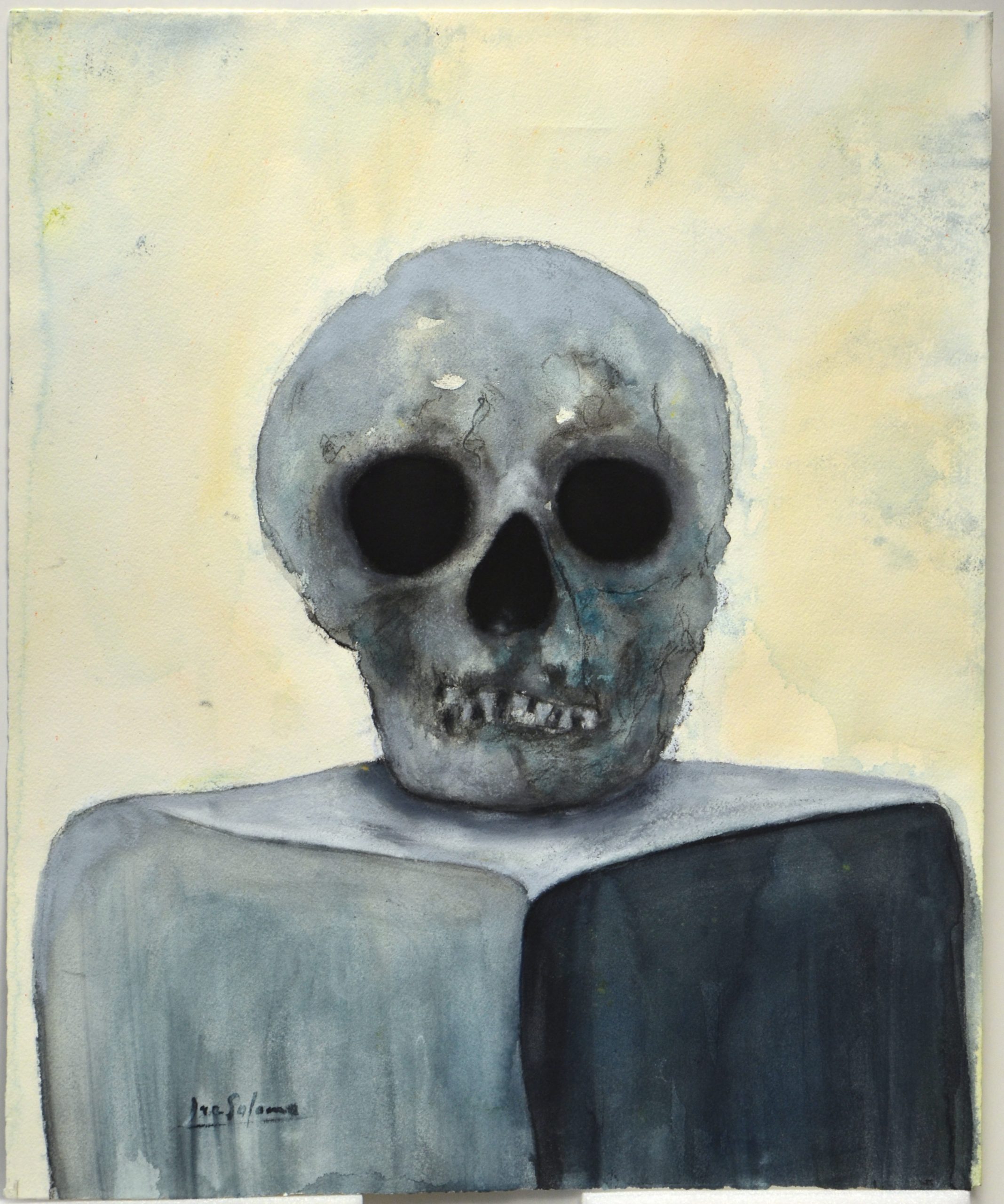

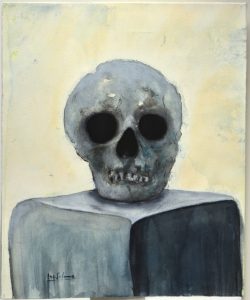

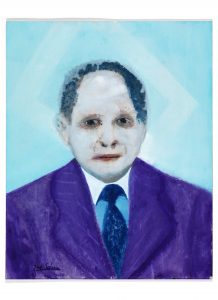

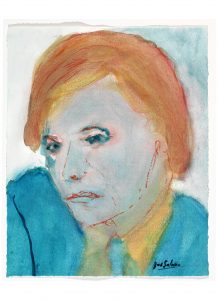

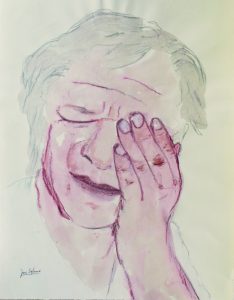

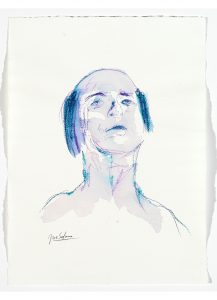

Personenbetrachtungen und Porträts nehmen im Werk Jue Salomos einen essentiellen Platz ein. So sehr diese Arbeiten formal und stilistisch divergieren mögen, gemein ist ihnen der (dem gesamten Werk zugrunde liegende) Gedanke des Blicks hinter die Kulissen, der das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, das Subjekt mit dem Objekt verbindet und gleichsam verschmelzen lässt und somit das Dargestellte auf eine Weise überhöht, die sich auf subtile Weise einer unmittelbaren Klassifizierung entzieht: „Mag zwar das Bild eines konkreten Menschen, das Salomo in natura, als Skizze, Foto oder in seiner Erinnerung hatte, Pate gestanden haben“ so konstatiert Friederike Weimar, so stünde „im Vordergrund der Gestaltungsidee immer ein Gefühl, das der Maler hatte. Den Gesichtern, die dem Postulat der Ähnlichkeit nicht mehr verpflichtet sind, ist ihre Überindividualität anzusehen. Die Figuren sind als Kunstgestalten autonom geworden. Jue Salomo geht es in seinen Köpfen darum, Themen in Bildform zu bringen, die mit Formen und Farben besser zu beschreiben sind, als mit Sprache.“ Was die Personendarstellungen von den Stadt- und Landschaftsansichten unterscheidet, ist ihre deutlich explizierter herausgearbeitete Sichtbarmachung eines Zustands, die den Seelenzustand des Porträtierten zu erfassen sucht. Hier gibt Salomo die feine Gratwanderung zwischen Intellektualität und Emotionalität, die sein Werk kennzeichnet, zuweilen bereitwillig

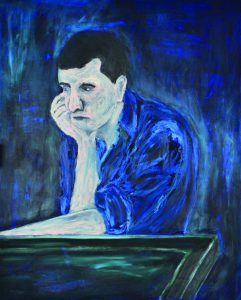

Personenbetrachtungen und Porträts nehmen im Werk Jue Salomos einen essentiellen Platz ein. So sehr diese Arbeiten formal und stilistisch divergieren mögen, gemein ist ihnen der (dem gesamten Werk zugrunde liegende) Gedanke des Blicks hinter die Kulissen, der das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, das Subjekt mit dem Objekt verbindet und gleichsam verschmelzen lässt und somit das Dargestellte auf eine Weise überhöht, die sich auf subtile Weise einer unmittelbaren Klassifizierung entzieht: „Mag zwar das Bild eines konkreten Menschen, das Salomo in natura, als Skizze, Foto oder in seiner Erinnerung hatte, Pate gestanden haben“ so konstatiert Friederike Weimar, so stünde „im Vordergrund der Gestaltungsidee immer ein Gefühl, das der Maler hatte. Den Gesichtern, die dem Postulat der Ähnlichkeit nicht mehr verpflichtet sind, ist ihre Überindividualität anzusehen. Die Figuren sind als Kunstgestalten autonom geworden. Jue Salomo geht es in seinen Köpfen darum, Themen in Bildform zu bringen, die mit Formen und Farben besser zu beschreiben sind, als mit Sprache.“ Was die Personendarstellungen von den Stadt- und Landschaftsansichten unterscheidet, ist ihre deutlich explizierter herausgearbeitete Sichtbarmachung eines Zustands, die den Seelenzustand des Porträtierten zu erfassen sucht. Hier gibt Salomo die feine Gratwanderung zwischen Intellektualität und Emotionalität, die sein Werk kennzeichnet, zuweilen bereitwillig  auf, zugunsten eines von emotionaler Provokation inspirierten Blickwinkels auf, der das Liebesleid des Dargestellten ebenso spiegeln kann wie den seelischen Zustand des Darstellenden selbst (Auf der Suche nach Sinn, 2006; Gefangen im Sein, 2005). In seiner skizzenhaften Selbstbetrachtung „Ich suche nicht. Ich finde.“ bekennt Salomo: „Wenn Bonjour-tristesse-Situationen, die auserkorene Muse und Dämonen mit Liebesleid quälen und das Gleichgewicht schwankt, entstehen mit Emotionen verwobene Bilder aus meinem Umfeld. Dann sind persönliche Erfahrungen die primären Triebkräfte meiner Kunst. Weil ich weiß, dass Erinnerungen dieser Art subjektive Trugbilder sind, überzeichne ich die Situation so, dass sie wieder überindividuell, zeitlose Gültigkeit erhalten.“ In der Titelgebung nimmt die Sprache, die per se so unzureichend zur Beschreibung des Zustands rauschhafter Ereignislosigkeit bleibt, dabei mitunter eine Rolle ein, die dem Bild neue Dimensionen eröffnet: „Die beredten Titel der Bilder, die poetischen Sentenzen gleichen, lassen dann mehr als eine rein malerische Deutung zu.“ Es liegt etwas Katharsisches in diesem Austausch der Seelen von Betrachter und Betrachtetem – als müsse der Künstler sich einen Gefühlszustand von Leib und Seele malen, um sich das fein ausbalancierte Gleichgewicht seines Werkes zurückerobern und seinen Spaziergang fortsetzen zu können, ohne Gefahr zu laufen, unversehens zu straucheln.

auf, zugunsten eines von emotionaler Provokation inspirierten Blickwinkels auf, der das Liebesleid des Dargestellten ebenso spiegeln kann wie den seelischen Zustand des Darstellenden selbst (Auf der Suche nach Sinn, 2006; Gefangen im Sein, 2005). In seiner skizzenhaften Selbstbetrachtung „Ich suche nicht. Ich finde.“ bekennt Salomo: „Wenn Bonjour-tristesse-Situationen, die auserkorene Muse und Dämonen mit Liebesleid quälen und das Gleichgewicht schwankt, entstehen mit Emotionen verwobene Bilder aus meinem Umfeld. Dann sind persönliche Erfahrungen die primären Triebkräfte meiner Kunst. Weil ich weiß, dass Erinnerungen dieser Art subjektive Trugbilder sind, überzeichne ich die Situation so, dass sie wieder überindividuell, zeitlose Gültigkeit erhalten.“ In der Titelgebung nimmt die Sprache, die per se so unzureichend zur Beschreibung des Zustands rauschhafter Ereignislosigkeit bleibt, dabei mitunter eine Rolle ein, die dem Bild neue Dimensionen eröffnet: „Die beredten Titel der Bilder, die poetischen Sentenzen gleichen, lassen dann mehr als eine rein malerische Deutung zu.“ Es liegt etwas Katharsisches in diesem Austausch der Seelen von Betrachter und Betrachtetem – als müsse der Künstler sich einen Gefühlszustand von Leib und Seele malen, um sich das fein ausbalancierte Gleichgewicht seines Werkes zurückerobern und seinen Spaziergang fortsetzen zu können, ohne Gefahr zu laufen, unversehens zu straucheln.

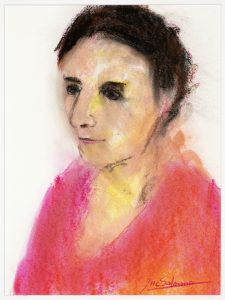

Am deutlichsten zutage tritt dieses Verlassen des fein ausbalancierten dualistischen Gleichgewichts in Salomos in einem Zeitraum von vier Jahren entstandenen, explizit autobiographisch motivierten Zyklus Béatrice47 (2007 – 2010), der, so Salomo, einer tiefen persönlichen Ergriffenheit geschuldet ist: „Es war eine sehr tiefe Schicht, einem tektonischen Beben gleich, die mich ergriff. Was wirklich war, ist mir bis heute ein Rätsel.“ Unter dem Eindruck der Begegnung mit der Muse, verliert Salomo die innere Ruhe und Gelassenheit, die sein Schaffen kennzeichnet, was den Zyklus einmalig in seinem Werk macht und ihm seine besondere Charakteristik verleiht: „Ich wollte einfache und klare Bilder und die Formen genau und gleichzeitig mehrdeutig gestalten… das war nicht einfach, weil sie sich malerisch und persönlich sehr eigenwillig verhielt und ich, auch eigenwillig, ungeduldig vorging. Das hatte zur Folge, dass die Entstehung der Bilder oft auf eine Art kompliziert wurden, wenn sich das Irrationale und das Ästhetische in Spannung zueinander verbanden.“ Über Jahre hinweg sucht der Künstler dem Phänomen der Person Béatrice nachzuspüren, indem er sie in all ihren Posen und

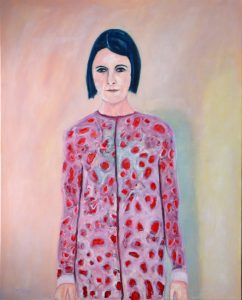

von vier Jahren entstandenen, explizit autobiographisch motivierten Zyklus Béatrice47 (2007 – 2010), der, so Salomo, einer tiefen persönlichen Ergriffenheit geschuldet ist: „Es war eine sehr tiefe Schicht, einem tektonischen Beben gleich, die mich ergriff. Was wirklich war, ist mir bis heute ein Rätsel.“ Unter dem Eindruck der Begegnung mit der Muse, verliert Salomo die innere Ruhe und Gelassenheit, die sein Schaffen kennzeichnet, was den Zyklus einmalig in seinem Werk macht und ihm seine besondere Charakteristik verleiht: „Ich wollte einfache und klare Bilder und die Formen genau und gleichzeitig mehrdeutig gestalten… das war nicht einfach, weil sie sich malerisch und persönlich sehr eigenwillig verhielt und ich, auch eigenwillig, ungeduldig vorging. Das hatte zur Folge, dass die Entstehung der Bilder oft auf eine Art kompliziert wurden, wenn sich das Irrationale und das Ästhetische in Spannung zueinander verbanden.“ Über Jahre hinweg sucht der Künstler dem Phänomen der Person Béatrice nachzuspüren, indem er sie in all ihren Posen und  Eigenarten auslotet, ausgestaltet und fassbar zu machen sucht: „Der Zyklus zeigt Béatrice in vielen Facetten, aber immer selbstsicher und selbstbewusst: Sie erscheint distanziert und aufreizend nah, konzentriert und träumend mondän und bieder, dynamisch und erschöpft.“ Der letzte Schritt, die Durchdringung und, damit einhergehend, Überwindung des Mysteriums bleibt dem Künstler, gemäß seines Credos von der Undurchdringlichkeit der Dinge, naturgemäß verwehrt, doch gelingt es ihm, sich mittels der vielschichtigen künstlerischen Ausgestaltung und Auseinandersetzung nach und nach der Dringlichkeit des Gefühls für die Dargestellte zu entledigen. Obwohl er die Arbeit am Zyklus durchaus als „Hommage an eine Frau, die ihn sehr berührte, verstanden wissen möchte,“ ist der Schaffensverlauf für ihn gleichwohl durchdrungen „von der Erfahrung des Scheiterns, von Verlust und Verlöschen.“ Indem der Künstler sich seiner Muse von immer neuen Seiten nähert, setzt

Eigenarten auslotet, ausgestaltet und fassbar zu machen sucht: „Der Zyklus zeigt Béatrice in vielen Facetten, aber immer selbstsicher und selbstbewusst: Sie erscheint distanziert und aufreizend nah, konzentriert und träumend mondän und bieder, dynamisch und erschöpft.“ Der letzte Schritt, die Durchdringung und, damit einhergehend, Überwindung des Mysteriums bleibt dem Künstler, gemäß seines Credos von der Undurchdringlichkeit der Dinge, naturgemäß verwehrt, doch gelingt es ihm, sich mittels der vielschichtigen künstlerischen Ausgestaltung und Auseinandersetzung nach und nach der Dringlichkeit des Gefühls für die Dargestellte zu entledigen. Obwohl er die Arbeit am Zyklus durchaus als „Hommage an eine Frau, die ihn sehr berührte, verstanden wissen möchte,“ ist der Schaffensverlauf für ihn gleichwohl durchdrungen „von der Erfahrung des Scheiterns, von Verlust und Verlöschen.“ Indem der Künstler sich seiner Muse von immer neuen Seiten nähert, setzt  er einen Prozess von Verwandlung in Gang. Béatrice wird, im Spiegel des Inneren des Künstlers, einer Metamorphose unterzogen, die sie zunehmend ins Reich des Mythischen, Unerreichbaren rückt. Eine figurative Abstraktion: „Im letzten Bild, Inszenierung mit Krone, stilisierte er sie zur überzeitlichen, archaischen Ikone. Sie ist keine konkrete Person mehr. Aus der Muse, die sich schon zuvor aus seinem realen Leben verabschiedet hatte, wurde ein Typus, ein Symbol.“ In Inszenierung mit Krone (2008), das den Schaffensrausch des Hauptteils des Zyklus beendet, ist die Muse Mythos geworden, nicht unähnlich den schattenhaften, traumartigen Wesen, die Salomos Frühwerk bevölkern. Salomo hält sie sich von Leib und Seele, indem er sie als Ideal inszeniert: „Der schmale Kopf strahlt eine überzeitliche Schönheit aus. Der Blick der Muse ist erhaben, der Gegenwart entrückt. Sie ist nicht mehr Teil des Schaffens und des Lebens von Jue Salomo, sondern ist zur stilisierten Erinnerung geworden.“

er einen Prozess von Verwandlung in Gang. Béatrice wird, im Spiegel des Inneren des Künstlers, einer Metamorphose unterzogen, die sie zunehmend ins Reich des Mythischen, Unerreichbaren rückt. Eine figurative Abstraktion: „Im letzten Bild, Inszenierung mit Krone, stilisierte er sie zur überzeitlichen, archaischen Ikone. Sie ist keine konkrete Person mehr. Aus der Muse, die sich schon zuvor aus seinem realen Leben verabschiedet hatte, wurde ein Typus, ein Symbol.“ In Inszenierung mit Krone (2008), das den Schaffensrausch des Hauptteils des Zyklus beendet, ist die Muse Mythos geworden, nicht unähnlich den schattenhaften, traumartigen Wesen, die Salomos Frühwerk bevölkern. Salomo hält sie sich von Leib und Seele, indem er sie als Ideal inszeniert: „Der schmale Kopf strahlt eine überzeitliche Schönheit aus. Der Blick der Muse ist erhaben, der Gegenwart entrückt. Sie ist nicht mehr Teil des Schaffens und des Lebens von Jue Salomo, sondern ist zur stilisierten Erinnerung geworden.“

VII

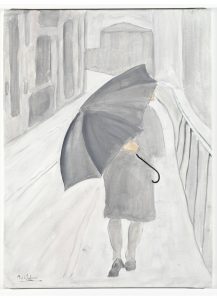

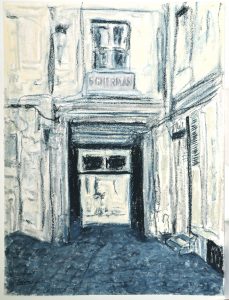

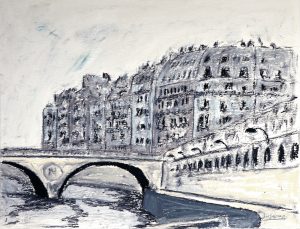

Deutlich kontemplativer gestalten sich die mit scheinbar leichter Hand und wachem Auge durchgestalteten Stadt- und Landschaftsdarstellungen Jue Salomos, die eindeutig von den vielschichtigen Ansichten der „Stadt des Lichts“ Paris dominiert werden. In diesem Teil des Werkes, so konstatiert der Maler mit einiger Erleichterung, „finde ich immer wieder zur Gelassenheit an der Staffelei zurück und verlasse mich dann wieder auf die bewährten, hilfreichen Geisteszustände wie Wohlwollen, Mitleid, Freude und Gleichmut… So inspiriert entstehen wieder Bilder mit unverstelltem Blick, jenseits emotionaler Provokation, die ebenfalls wichtiger Bestandteil meines Werkes sind.“ Ohne eskapistische Züge aufzuweisen, erscheint Paris, die auserwählte Stadt, als genius loci in Salomos Werk: eine genuine Zuflucht an einen arkadischen Ort,

Deutlich kontemplativer gestalten sich die mit scheinbar leichter Hand und wachem Auge durchgestalteten Stadt- und Landschaftsdarstellungen Jue Salomos, die eindeutig von den vielschichtigen Ansichten der „Stadt des Lichts“ Paris dominiert werden. In diesem Teil des Werkes, so konstatiert der Maler mit einiger Erleichterung, „finde ich immer wieder zur Gelassenheit an der Staffelei zurück und verlasse mich dann wieder auf die bewährten, hilfreichen Geisteszustände wie Wohlwollen, Mitleid, Freude und Gleichmut… So inspiriert entstehen wieder Bilder mit unverstelltem Blick, jenseits emotionaler Provokation, die ebenfalls wichtiger Bestandteil meines Werkes sind.“ Ohne eskapistische Züge aufzuweisen, erscheint Paris, die auserwählte Stadt, als genius loci in Salomos Werk: eine genuine Zuflucht an einen arkadischen Ort,  „halluzinatorisch und ästhetisch zugleich“, außerhalb der Zeit und innerhalb des Ewigen. In jener spielerischen Balance aus Luftigkeit und Schwere, Schweben und Schwerkraft fühlt Salomo sich sichtlich aufgehoben: „eine Leichtigkeit ist diesen Bildern eigen, eine Unschuld. Nichts wirkt konstruiert, nichts schwermütig oder nostalgisch, alles ordnet sich dem guten Geist des Ortes unter. Als würde der Künstler den Weltenraum, den er als Klangkörper begreift, zum Klingen bringen, indem er den Weltenlauf für den Bruchteil einer Sekunde stoppt und im besten Sinne zeitlose Ausschnitte entstehen lässt, die uns mitnehmen an jenen magischen Ort der Inspiration, der Freude und der erfüllten Leere, an dem der Künstler von seinem Platz im Verborgenen aus seine Welt mit scheinbar leichtem Strich als Impression für uns sichtbar macht.“ Entscheidend für den Entstehungsprozess ist somit zunächst einmal die Fähigkeit, sich im Stadium der Präfiguration zurückzunehmen, zu beobachten, zu adaptieren, zu assimilieren, was wiederum ein erhöhtes Maß an Fähigkeit und Streben zur Erkenntnis voraussetzt, deren mittelbares Resultat stetigen Erkenntnisgewinn bedeutet im Schaffensprozess des Künstlers wie in der Betrachtung und Rezeption seines Werkes. „Ohne Wissen ist eine genuine ästhetische Erfahrung nicht möglich.“, konstatiert Jue Salomo in seinen

„halluzinatorisch und ästhetisch zugleich“, außerhalb der Zeit und innerhalb des Ewigen. In jener spielerischen Balance aus Luftigkeit und Schwere, Schweben und Schwerkraft fühlt Salomo sich sichtlich aufgehoben: „eine Leichtigkeit ist diesen Bildern eigen, eine Unschuld. Nichts wirkt konstruiert, nichts schwermütig oder nostalgisch, alles ordnet sich dem guten Geist des Ortes unter. Als würde der Künstler den Weltenraum, den er als Klangkörper begreift, zum Klingen bringen, indem er den Weltenlauf für den Bruchteil einer Sekunde stoppt und im besten Sinne zeitlose Ausschnitte entstehen lässt, die uns mitnehmen an jenen magischen Ort der Inspiration, der Freude und der erfüllten Leere, an dem der Künstler von seinem Platz im Verborgenen aus seine Welt mit scheinbar leichtem Strich als Impression für uns sichtbar macht.“ Entscheidend für den Entstehungsprozess ist somit zunächst einmal die Fähigkeit, sich im Stadium der Präfiguration zurückzunehmen, zu beobachten, zu adaptieren, zu assimilieren, was wiederum ein erhöhtes Maß an Fähigkeit und Streben zur Erkenntnis voraussetzt, deren mittelbares Resultat stetigen Erkenntnisgewinn bedeutet im Schaffensprozess des Künstlers wie in der Betrachtung und Rezeption seines Werkes. „Ohne Wissen ist eine genuine ästhetische Erfahrung nicht möglich.“, konstatiert Jue Salomo in seinen  Reisenotizen, was im Umkehrschluss bedeutet: „Das Schöne nicht zu sehen, beweist einen Mangel an Erkenntnisfähigkeit.“ So begreift der Künstler die im Streben nach Überhöhung in einem Prozess vorsätzlicher Überraschung gewonnene Erkenntnis des Schönen als oberstes Prinzip seines Schaffens, gemäß dem im „Theoretischen Ansatz“ mit einiger Bestimmtheit formulierten Credo: „Zu malen heißt also auch, geistige Vorstellungen bildhaft hervorzubringen. Und wenn das Ergebnis künstlerischen Schaffens Erkenntnis sein soll, ist es hilfreich, intellektuell zu arbeiten, ohne dabei die Kraft der Intuition und das sinnliche Vergnügen daran aus den Augen zu verlieren und das ganze als Mechanismus eigener Art schöpferisch wirken zu lassen. Ich male intuitiv, die

Reisenotizen, was im Umkehrschluss bedeutet: „Das Schöne nicht zu sehen, beweist einen Mangel an Erkenntnisfähigkeit.“ So begreift der Künstler die im Streben nach Überhöhung in einem Prozess vorsätzlicher Überraschung gewonnene Erkenntnis des Schönen als oberstes Prinzip seines Schaffens, gemäß dem im „Theoretischen Ansatz“ mit einiger Bestimmtheit formulierten Credo: „Zu malen heißt also auch, geistige Vorstellungen bildhaft hervorzubringen. Und wenn das Ergebnis künstlerischen Schaffens Erkenntnis sein soll, ist es hilfreich, intellektuell zu arbeiten, ohne dabei die Kraft der Intuition und das sinnliche Vergnügen daran aus den Augen zu verlieren und das ganze als Mechanismus eigener Art schöpferisch wirken zu lassen. Ich male intuitiv, die unerlässliche Funktion des Intellekts als Erkenntnisinstrument steht aber vor dem Entstehungsprozess, wenn ich Thema, Ideen und Ausgangspunkte für ein Bild bedenke.“ Und so begleiten wir Jue Salomo im folgenden auf seinem Spaziergang durch die wie als Palimpsest erfahrene Stadt, in der er, in ständigem Wechselspiel mit Kultur und Historie, Angelesenem, Erlebtem, bei jedem neuen Streifzug ein erhöhtes Maß an Sensibilität für seine Umgebung entwickelt, bis das Erinnerte sich Bahn bricht und er die Stadt mit immer neuen Augen sieht: „Wie Regentropfen platzen die Erinnerungen ins Bewusstsein und fluten das Sein.“

Magisch angezogen von der kulturellen, historischen und städtebaulichen Fülle der Stadt, begibt sich Jue Salomo seit seinem ersten Besuch 1970 wieder und wieder auf ausgedehnte Streifzüge durch Geist und Wesen der französischen Kapitale. Mit wachem Blick und dem Mut zur Hinwendung zur Veränderung, zur Öffnung für Ungeahntes, zur Herausforderung des Schönen, fügt er dem bekannten und erinnerten Bild der Stadt mit jedem Schritt eine Dimension hinzu, die ihn der Erkenntnis seiner Selbst näher bringen. Ganz wie im Zyklus Béatrice, dabei jedoch im Zustand heiterer Gelassenheit, spiegelt der Künstler sich im Antlitz der Muse: „Wenn ich in Paris bin, ist das für mich auch immer eine Reise ins Innere des Geistes. Die Zeugnisse vergangener Zeiten sind in Paris noch lebendig. Geschichte offenbart sich an jeder Straßenecke. Die Straßen, das Stadtbild, Erinnerungen, Personen, ihre Geschichte, Konstellationen, Zeit- und Echoräume bündeln sich wie in einem Brennglas.“Wie in einem Rausch, der einhergeht mit einer „Steigerung der Wahrnehmungsintensität“, erkundet Salomo, „ganz in der Tradition der französischen Maler des 19. Jahrhunderts“, die Stadt, „zu Fuß, mit oder ohne Ziel, tagelang, Tag für Tag. Bis sich ihm, mitunter im Stadium rauschhafter Erschöpfung ein Blick offenbart,

der ihn in den Bann zieht. So entsteht der Modus Operandi, das Präfigurieren des späteren Werks. Fragmentarisch mit Bleistift festgehalten, fertigt Salomo Skizzen, die er im Atelier ausarbeitet und zu Bildern einer städtischen Landschaft verdichtet, in der sich Kunst, Historie, Erinnerung und Gegenwart zu einem atmenden Ganzen verbinden.“ In der fertigen Arbeit präsentiert sich der gewählte urbane Ausschnitt in einer Perspektive flüchtiger, in sich ruhender Zeitlosigkeit – menschenleer, von allen Fahrzeugen, Werbetafeln und sonstigen Auswüchsen der Zivilisation verlassen. Bar jeden nostalgischen oder gar apokalyptischen Gestus, scheint die Stadt sich für einen Moment selbst genug. Ebenso der Maler. „Momente des Lebens“, notiert Salomo, „die sich in Existenz verdichten und zu einem sich selbst betrachtenden Auge der Stadt werden.“ In ihrem Duktus erinnern Salomos Paris-Bilder an das mysteriös anmutende, mit extremer Langzeitbelichtung entstandene Bild des Fotokünstlers Atta Kim, das die Place de la Concorde zeigt. „Jede Bewegung städtischen Lebens scheint aus dem Foto verbannt. Und so wie der Fotograf Kim sich in seinem Werk auf Heideggers Konzept des ‚In-der-Welt-Seins‘ bezieht, scheint der Maler dem so einfach zu formulierenden und so schwer zu verwirklichenden Credo zu folgen: »Denke nicht! Male!« So begegnen wir in Jue Salomos künstlerischem Wirken

einem Paris en détail, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, jenseits des Sichtbaren oder Zurschaugestellten. Wie geisterhafte Ikonen erheben sich Details „von architektonischem Stadtraum, Baukörpern, Szenerien“ und künden von einer Wirklichkeit, die auf den ersten Blick wenig mit der unmittelbaren Realität zu tun haben mag, die aber, in all ihrer flirrenden Flüchtigkeit, einen wahrhaftigeren und tieferen Einblick ins Wesen der Dinge gewährt als jedes noch so konzis gestaltete wirklichkeitsgetreue Abbild der mobilen Gesellschaft im Hier und Jetzt es vermöchte. „Das Gefühl des Entrückten“, beobachtet Claus Friede in seiner Betrachtung der Salomoschen Parisbilder, „wird durch die Kontemplation, die luftige Transparenz der Bilder, die das Phänomen Licht sehr häufig gar nicht erst thematisiert, sondern als neutrales Element nutzt, noch verstärkt.“ Was für die im Bildausschnitt komponierten Brückenbilder von Paris gilt, die als Symbol für den „Aggregatzustand des Lebens als einem Wechsel von einem Ufer ans andere“ die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellen und das Hier und Jetzt als den idealtypischen Zustand zeigen, lässt sich auf den Großteil des Pariswerks übertragen: „Das Brückenfragment, das die Seine überspannt, zeigt kein Bauwerk, das rechtes und linkes Seineufer verbindet, vielmehr beginnt dieses vorgeblich nirgends und endet nirgends. Wir müssen selbst im Kopf für Anfang und Ende sorgen.“ Friede verweist in diesem Zusammenhang auf die bereits diskutierte griechisch-philosophische Definition des ideal-günstigen Moments als „Kairos“, in dem „der abgebildete Ort zwar archetypisch für sich und für Paris selbst steht“, schränkt jedoch ein: „Kairos ist hier in seiner temporalen Bedeutung eine Krise der Zeit, eine nur fiktive Abtrennung. Der

Ausschnitt wird damit zu einer ästhetischen Kategorie. Das einzelne Werk hat quasi eine Aura und eine Art Strahlenkranz, auch weil der Künstler es schafft, trotz der Idealisierung, Stimmungen oder Gefühle zu vermitteln.“, die es dem Betrachter ermöglichen, mittels des Kunstwerks zu einer höheren Erkenntnisstufe seines Seins und des Seins als solchem zu gelangen: „In der Klassik“, so Friede, „wurde das als ‚prägnanter Moment‘ definiert. Wir sehen auch immer das im Bild, was wir selbst mitbringen, was nicht im Bild offensichtlich ist, und was nicht in einer Chronologie vom Jetzt zum nächsten Jetzt entsteht, sondern von Kairoszu Kairos. Durch unsere individuellen Erfahrungen, durch unser Erinnern oder durch Erlerntes bis hin zu unserer Einbildungskraft vervollständigen wir die Fragmente und Details wieder zu einem Ganzen. Wir verändern den Aggregatzustand der Bilder in unserem Kopf und erkennen die Welt auch im Detail.“ Die losen Enden des Bildes lässt Salomo den Rezipienten eigenverantwortlich aufnehmen, für den Künstler selbst ist die Überwindung des Zwischenschritts der Schöpfung entscheidend, in der er die fragile Welt der Erscheinung als Momentaufnahme deutet und den Bildausschnitt als, im wahrsten Sinne des Wortes, sinnbildlich begreift: „Das ist mein Leben. Eine ‚Reise‘ von einem Ufer zum anderen.“, für einen kostbaren Augenblick geschützt vor der Vergänglichkeit, an die das Bild im gleichen Maße erinnert wie es sich über sie zu erheben sucht. In diesem Sinne ist die Welt vielleicht nicht auch, sondern ausschließlich und nur im Detail zu erkennen – und Paris nicht nur „ein Traum von großer Eindringlichkeit, den ich gerne träume“, sondern der Aggregatzustand in Jue Salomos Lebensspaziergang selbst, in dem er en miniature erfährt, was Reisenden auf Reisen im besten Falle widerfährt: das Wiedererkennen im Fremden: „Das bin ich.“

VIII

So gestaltet sich der Spaziergang durchs Leben, den Jue Salomos Schaffen so nachhaltig dokumentiert und illustriert, als ein stetes „Im-Werden- Begriffen“, in dem das einzelne Werk einen flüchtigen Blick ins unmittelbare Sein gewährt, als gelte es, das Unmögliche möglich zu machen und gegen das sich Verflüchtigende anzumalen, ein kurzfristiges Schlupfloch in der Zeit zu nutzen, das den Blick freigibt auf einen Moment von Erkenntnis, Schönheit und Ewigkeit, den allein das Kunstwerk wiederzugeben vermag. In feinsinnigen, manchmal emotionalen, mit leisem Humor und „melancholischer Poesie“ durchsetzten Betrachtungen entsteht ein Werk, das sich in all seiner auskomponierten, den Betrachter stets mit einbeziehenden Ästhetik selbst genug ist. „Nichts von dem, was Jue

stetes „Im-Werden- Begriffen“, in dem das einzelne Werk einen flüchtigen Blick ins unmittelbare Sein gewährt, als gelte es, das Unmögliche möglich zu machen und gegen das sich Verflüchtigende anzumalen, ein kurzfristiges Schlupfloch in der Zeit zu nutzen, das den Blick freigibt auf einen Moment von Erkenntnis, Schönheit und Ewigkeit, den allein das Kunstwerk wiederzugeben vermag. In feinsinnigen, manchmal emotionalen, mit leisem Humor und „melancholischer Poesie“ durchsetzten Betrachtungen entsteht ein Werk, das sich in all seiner auskomponierten, den Betrachter stets mit einbeziehenden Ästhetik selbst genug ist. „Nichts von dem, was Jue Salomo malt, wirkt plakativ oder effekthaschend. Im Gegenteil: Fast wie beiläufig entstanden wirken diese Bilder, ein wenig wie vom Himmel gefallen, dabei durchaus klar und konzentriert in ihrer Bestimmtheit. Hier, so scheint es, hat jemand eine Vision, aber keinerlei analytisches Interesse ihr nachzuspüren.“ Dieser Vision fühlt sich Salomo verpflichtet. Leben und Werk widmet er einem Zustand der Bereitschaft, gefunden zu werden, sich einsaugen zu lassen, in jene Sphäre der Inspiration, die einem Traumzustand gleichkommt, in der Zeit und Raum aufgehoben sind, und alle Sinne verschmelzen. Eingebettet in jenen arkadischen Zustand, ist es eine räumliche

Erscheinung – sei es ein Gebäude, eine Brücke, eine Person -, das aus dem Fluss der Zeit genommen und vom Künstler, in einem Augenblick des „Im-Augenblick-Seins“ fixiert wird, um das große Ganze sichtbar zu machen und den unabänderlichen Prozess von Sein und Nicht-Sein künstlerisch auszuleuchten und zu verdichten, in dem alles unabänderlich flüchtig ist, verschwindet und der Erinnerung anheim fällt, während alles im gleichen Maße jedoch auch immer miteinander korresponidert und einander bedingt. Diese Spannung der Gegensätze von Oberfläche und Tiefe,

Erscheinung – sei es ein Gebäude, eine Brücke, eine Person -, das aus dem Fluss der Zeit genommen und vom Künstler, in einem Augenblick des „Im-Augenblick-Seins“ fixiert wird, um das große Ganze sichtbar zu machen und den unabänderlichen Prozess von Sein und Nicht-Sein künstlerisch auszuleuchten und zu verdichten, in dem alles unabänderlich flüchtig ist, verschwindet und der Erinnerung anheim fällt, während alles im gleichen Maße jedoch auch immer miteinander korresponidert und einander bedingt. Diese Spannung der Gegensätze von Oberfläche und Tiefe, Bewusstsein und Unbewusstem, Intellekt und Emotion, die aufs subtilste Salomos Werke durchwirkt, bildet sich aus den Polen der Erkenntnis, dass jeder Moment der Erweiterung und Erfüllung immer auch Verlust („Und wie erfüllend im flüchtigen Augenblick die Ewigkeit zu sehen!“), jeder Verlust jedoch auch immer das Fundament einer neuen Möglichkeit zur Erkenntnis bildet: „Was heute nach Untergang aussieht, kann morgen schon zum Aufbruch werden. Die Trümmer dieser Welt sind immer auch Bausteine.“

IX

„Was mir bleibt“, konstatiert Salomo, „ist der Augenblick der stillen Freude, in dem ich glaube, das Richtige getroffen zu haben.“ Auch dies entspricht dem Bild eines durch und durch autonomen Künstlers, der sich seiner Sache, seiner Vision, seines Zieles in jedem Moment bewusst ist, der aber – und auch das ist Sinnbild einer reifen Auseinandersetzung mit dem eigenen Sein – in jedem Moment um seine Grenzen und die Unmöglichkeit der Vollendung einer Vorstellung weiß: „Am liebsten würde ich jeden Tag ein Bild malen. Aber schon ein Motiv zu finden, ist nicht immer leicht. An Ideen und Themen mangelt es nicht, und es bringt mir Freude und Elan, sie präfigurativ voranzutreiben. Aber diese Ideen können auch wie Ketten sein und nicht jede Idee lässt sich in Malerei umsetzen. Es ist nun mal so, dass immer nur ein Teil dessen, was geplant war, Bild

Auch dies entspricht dem Bild eines durch und durch autonomen Künstlers, der sich seiner Sache, seiner Vision, seines Zieles in jedem Moment bewusst ist, der aber – und auch das ist Sinnbild einer reifen Auseinandersetzung mit dem eigenen Sein – in jedem Moment um seine Grenzen und die Unmöglichkeit der Vollendung einer Vorstellung weiß: „Am liebsten würde ich jeden Tag ein Bild malen. Aber schon ein Motiv zu finden, ist nicht immer leicht. An Ideen und Themen mangelt es nicht, und es bringt mir Freude und Elan, sie präfigurativ voranzutreiben. Aber diese Ideen können auch wie Ketten sein und nicht jede Idee lässt sich in Malerei umsetzen. Es ist nun mal so, dass immer nur ein Teil dessen, was geplant war, Bild

wird. Aber: Jedes Bild ist eine Erfahrung und, wenn ich Glück habe, eine Wahrheit.“ So bescheiden sich der Künstler in bezug auf seine künstlerischen Fähigkeiten gibt, so illusionslos gibt er sich, bei aller Wertschätzung und Durchdringung des eigenen Schaffens, gegenüber dem Kerngehalt seines künstlerischen Wirkens: „Es ist dies ein zweckentrücktes Verweilen, ein Anarbeiten gegen das Verschwinden, ein Auskosten der Demut des Augenblicks, den Jue Salomo, wie er sagt, (anders als der Betrachter) in seinem Werk nicht wiederfindet – und das ist gut so, und vielleicht das ganze Geheimnis jener so geheimnisvoll meditativen, die Zeit durchdringenden Bilder: Denn so drängt es den Künstler, weiterhin jenem kostbaren Moment des Innehaltens nachzuspüren,“ weiterzuwandern, auf seinem Spaziergang der korrespondierenden Eindrücke, in dem „die Vergangenheit so klar wie die Gegenwart mysteriös erscheinen kann und die Wirklichkeit so zauberhaft wie das Zauberhafte wirklich.“ Wie der anonyme Spaziergänger in Paris, so sieht sich der Maler selbst als flüchtige, ganz hinter seinem Werk zurückbleibende Erscheinung im Blick Anderer. Doch

wenn Jue Salomo, wie wir alle, eines Tages nicht mehr sein wird als eine dieser geisterhaften Spiegelungen auf den ewig lang belichteten Abbildern der Zeit, so bleibt sein Werk, als Abbild jener „heiligen Momente von Gegenwart“, das uns lehrt, das alles einander bedingt, und alles flüchtig ist und alles ewig zugleich, bis zur Auflösung sämtlicher augenscheinlicher Gegensätze und Widersprüche. Bis dahin kann die Kunst, auf ihre eigene unerklärliche Weise, Brücken schlagen zwischen dem, was wir, immer am Abgrund des Ungewissen und der Loslösung, als sichtbare Realität begreifen und festzuhalten suchen: „Bei genauerer Betrachtung der Dinge wird aus der Wirklichkeit eine reflektierende Aura aus flirrendem Licht. Die Dringlichkeit verliert ihre Kontur und wird schwebend. Die Illusion wird illusionär.“ Wie ein Trapezkünstler hebt Jue Salomo in seinen Bildern Dualismen auf, überwindet traumwandlerisch und freischwebend die Schwerkraft und erschafft in einem Moment der Atemlosigkeit Spiegelungen des Geistes, deren Wahrhaftigkeit weit über das hinausweist, was wir gemeinhin als Wahrheit begreifen.

wenn Jue Salomo, wie wir alle, eines Tages nicht mehr sein wird als eine dieser geisterhaften Spiegelungen auf den ewig lang belichteten Abbildern der Zeit, so bleibt sein Werk, als Abbild jener „heiligen Momente von Gegenwart“, das uns lehrt, das alles einander bedingt, und alles flüchtig ist und alles ewig zugleich, bis zur Auflösung sämtlicher augenscheinlicher Gegensätze und Widersprüche. Bis dahin kann die Kunst, auf ihre eigene unerklärliche Weise, Brücken schlagen zwischen dem, was wir, immer am Abgrund des Ungewissen und der Loslösung, als sichtbare Realität begreifen und festzuhalten suchen: „Bei genauerer Betrachtung der Dinge wird aus der Wirklichkeit eine reflektierende Aura aus flirrendem Licht. Die Dringlichkeit verliert ihre Kontur und wird schwebend. Die Illusion wird illusionär.“ Wie ein Trapezkünstler hebt Jue Salomo in seinen Bildern Dualismen auf, überwindet traumwandlerisch und freischwebend die Schwerkraft und erschafft in einem Moment der Atemlosigkeit Spiegelungen des Geistes, deren Wahrhaftigkeit weit über das hinausweist, was wir gemeinhin als Wahrheit begreifen.