Wenn der in Hamburg lebende Maler Jue Salomo über seine Arbeiten sagt „Viele meiner Bilder sind ein Spaziergang durch mein Leben“, dann  möchte der Betrachter ihm unmittelbar folgen. Gewandelt wird dabei keineswegs auf ausgetretenen Pfaden, vielmehr auf den Spuren der Intuition, die Jue Salomo nicht in lauten Sensationen und Attraktionen findet, sondern im scheinbar Banalen – in der Ereignislosigkeit des Glücks. Der Spaziergang durch Jue Salomos Leben und Werk hält einige Stationen bereit, die zum Verweilen einladen: die Holsteinische Schweiz (Abb. 1), Landschaft bei Eutin III, Südfrankreich, Portraits, Akte, Interieurs (Abb. 2), Stuhl, Stilleben – und ein immer wiederkehrendes Thema – Paris (Abb. 3), Sur les toits à Paris. Im Gegensatz zum Lärm der Straße, den die Futuristen in ihren Großstadtszenen darstellten, bleiben die figurativen, urbanen Ansichten von Jue Salomo von kontemplativer Stille. Doch wie findet Jue Salomo die Stille im Lärm? Welche Aspekte bestimmen die Darstellung der arkadischen Großstadt in Jue Salomos Vorstellung vom „genius loci“?

möchte der Betrachter ihm unmittelbar folgen. Gewandelt wird dabei keineswegs auf ausgetretenen Pfaden, vielmehr auf den Spuren der Intuition, die Jue Salomo nicht in lauten Sensationen und Attraktionen findet, sondern im scheinbar Banalen – in der Ereignislosigkeit des Glücks. Der Spaziergang durch Jue Salomos Leben und Werk hält einige Stationen bereit, die zum Verweilen einladen: die Holsteinische Schweiz (Abb. 1), Landschaft bei Eutin III, Südfrankreich, Portraits, Akte, Interieurs (Abb. 2), Stuhl, Stilleben – und ein immer wiederkehrendes Thema – Paris (Abb. 3), Sur les toits à Paris. Im Gegensatz zum Lärm der Straße, den die Futuristen in ihren Großstadtszenen darstellten, bleiben die figurativen, urbanen Ansichten von Jue Salomo von kontemplativer Stille. Doch wie findet Jue Salomo die Stille im Lärm? Welche Aspekte bestimmen die Darstellung der arkadischen Großstadt in Jue Salomos Vorstellung vom „genius loci“?

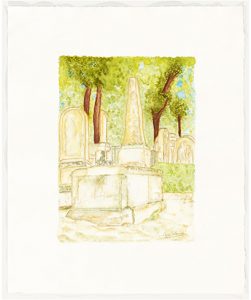

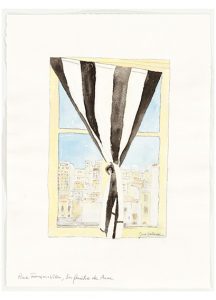

Auf Stationen und Bahnhöfen, das ist bekannt, kann man verloren gehen. Man steigt in einen Zug und fährt an ein bestimmtes Ziel. Man kann aber auch überhaupt nicht in einen Zug steigen, im Bahnhof selbst untergehen und einfach das Treiben um sich herum beobachten. Der Bahnhof Gare Saint-Lazare zum Beispiel ist ein Ort zum Untergehen und einer der tiefstgelegenen Punkte von Paris. Die Schalterhalle nennt sich drohend „Salle des pas perdus“: Saal der verlorenen Schritte. Vergleichbar dem Reisenden im Saal der verlorenen Schritte, hat Jue Salomo sich entschlossen nicht in den Zug zu steigen. Als aufmerksamer Beobachter, mitten im Saal stehend, ist er dabei, die Magie des Moments einzufangen. Auf der Suche nach dem Augenblick skizziert Jue Salomo seine Pariser Quartiers, Interieurs, Brücken und Friedhöfe in flinkem Duktus als Momentaufnahmen von ausgewählter Farbigkeit. Die subjektive Darstellung der Landschaften ist genau das, was Jue Salomo in seinen Aquarellen, Gouachen und Pastellen erreichen will. Dabei geht es nicht darum, ein detailgenaues Abbild des Originals zu schaffen, wenn ein flüchtiger Eindruck festzuhalten ist. Entscheidend ist ebenso die genaue Beobachtung der Lichtverhältnisse, um die Wiedergabe einer ganz bestimmten Stimmung zu verstärken. So  kann die Brücke Le pont au change (Abb. 4), am Abend silbrig schimmern oder die Grabsteine von Père-Lachaise (Abb. 5), Paris, Cimetière du Père-Lachaise I im hellen Mittagslicht Weißgold leuchten. Die Betonung des Atmosphärischen lehrte schon Eugène Louis Boudin, genauso wie Gustave Courbet, der die Impressionisten ermunterte, sich vom Alltagsleben inspirieren zu lassen. Auch Jue Salomo braucht sich nur aus dem Fenster seines Pariser Zimmers zu lehnen, um ein neues Alltagsmotiv vor Augen zu haben: der Blick in den schmalen Hof, auf eine Feuerleiter, auf unzählige kleine Schornsteine und romantische Dachgauben. La fenêtre d’ Anne (Abb. 6)

kann die Brücke Le pont au change (Abb. 4), am Abend silbrig schimmern oder die Grabsteine von Père-Lachaise (Abb. 5), Paris, Cimetière du Père-Lachaise I im hellen Mittagslicht Weißgold leuchten. Die Betonung des Atmosphärischen lehrte schon Eugène Louis Boudin, genauso wie Gustave Courbet, der die Impressionisten ermunterte, sich vom Alltagsleben inspirieren zu lassen. Auch Jue Salomo braucht sich nur aus dem Fenster seines Pariser Zimmers zu lehnen, um ein neues Alltagsmotiv vor Augen zu haben: der Blick in den schmalen Hof, auf eine Feuerleiter, auf unzählige kleine Schornsteine und romantische Dachgauben. La fenêtre d’ Anne (Abb. 6)

in der Rue François Villon zeigt neben einem Häusermeer vor hellblauem Himmel einen lässig geknoteten Vorhang im Zentrum des Bildes. Nicht die Inszenierung der Stadtvedute steht hier im Vordergrund, weil allein die Authenzität des Augenblicks entscheidend ist. Ganz in der Tradition der französischen Maler des 19. Jahrhunderts – die sich im Pariser Café Guerbois, an der heutigen Avenue de Clichy, oft leidenschaftliche Debatten über Kunst lieferten – verlässt auch Jue Salomo sein Atelier, um das Leben auf der Straße zu entdecken und Le Boulangerie de Montmartre (Abb. 7)

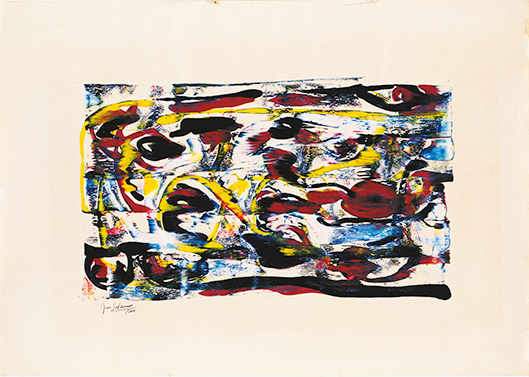

künstlerisch zu verewigen. Doch es gibt auch ein Künstlerleben jenseits der Metropole Paris. In Südfrankreich malt Jue Salomo Panorama-Landschaften im flirrenden Sonnenlicht der Provence, die sich in Farberkundungen von Türkis, Blau, Grün, Ocker und Rost manifestieren. In dem Bild Baie de la Moutte (Abb. 8) komponiert Jue Salomo einen perspektivischen Raum, der seinen ganz intimen Blick auf die Bucht freigibt. In der Anordnung der Bildelemente, der Konzentration auf menschenleere Naturdarstellungen sowie der innewohnenden meditativen Ruhe, steht Jue Salomo ganz in der Tradition des japanischen Holzschnitts. Auch die Landschaft bei La Cadière (Abb. 9) verabschiedet die an Motiv und Gehalt fixierten Bindungen der künstlerischen Mittel und emanzipiert Farbe und Form. Die inneren Prinzipien des Bildes lösen sich von Darstellungs- und Erkenntnisinteressen, werden autonom und dringen so tiefer in das Wesen der Dinge vor, als jede noch so auf detailgetreue Wiedergabe achtende Abbildung. Die eindringlichen Farbtöne, die Jue Salomo ohne vorgefassten Plan intuitiv auf die Leinwand setzt, machen das Unsichtbare, also die sinnliche Erfahrung, sichtbar.

künstlerisch zu verewigen. Doch es gibt auch ein Künstlerleben jenseits der Metropole Paris. In Südfrankreich malt Jue Salomo Panorama-Landschaften im flirrenden Sonnenlicht der Provence, die sich in Farberkundungen von Türkis, Blau, Grün, Ocker und Rost manifestieren. In dem Bild Baie de la Moutte (Abb. 8) komponiert Jue Salomo einen perspektivischen Raum, der seinen ganz intimen Blick auf die Bucht freigibt. In der Anordnung der Bildelemente, der Konzentration auf menschenleere Naturdarstellungen sowie der innewohnenden meditativen Ruhe, steht Jue Salomo ganz in der Tradition des japanischen Holzschnitts. Auch die Landschaft bei La Cadière (Abb. 9) verabschiedet die an Motiv und Gehalt fixierten Bindungen der künstlerischen Mittel und emanzipiert Farbe und Form. Die inneren Prinzipien des Bildes lösen sich von Darstellungs- und Erkenntnisinteressen, werden autonom und dringen so tiefer in das Wesen der Dinge vor, als jede noch so auf detailgetreue Wiedergabe achtende Abbildung. Die eindringlichen Farbtöne, die Jue Salomo ohne vorgefassten Plan intuitiv auf die Leinwand setzt, machen das Unsichtbare, also die sinnliche Erfahrung, sichtbar.

Allen Landschaften Jue Salomos, ob den poetischen Stadtansichten von Paris, den leuchtenden Rapsfeldern bei Eutin oder den mediterranen Motiven der Provence, ist ein zurückhaltener, unaufdringlicher Gestus gemeinsam. Das wache Auge, mit dem Jue Salomo das Glück in den einfachen Dingen, in der Ereignislosigkeit des Augenblicks entdeckt, beschreibt und bewundert bereits Cézanne in der Gestalt des alten Gärtners Vallier: „Das nachdenksam Gelassene, das inständig Stille der Gestalt des alten Gärtners Vallier, der Unscheinbares pflegte am Chemin des Lauvés.“ So bleiben die Landschaften, Portraits und Interieurs von Jue Salomo auch im Geiste dem großen Franzosen verwandt.