Der Zyklus zeigt Béatrice in vielen Facetten, aber immer selbstsicher und selbstbewusst: Sie erscheint distanziert und aufreizend nah, konzentriert und träumend, mondän und bieder, dynamisch und erschöpft. Béatrice hat Jue Salomo zu diesen verschiedensten Bildern geführt. Sie war seine Muse und eine wesentliche Inspiration, auf die er seine Gedanken und wohl auch seine Gefühle konzentriert hatte. Im letzten Bild, Inszenierung mit Krone (Abb. 1), stilisierte er sie zur überzeitlichen, archaischen Ikone. Sie ist keine konkrete Person mehr. Aus der Muse, die sich schon zuvor aus seinem realen Leben verabschiedet hatte, wurde ein Typus, ein Symbol.

Der Zyklus zeigt Béatrice in vielen Facetten, aber immer selbstsicher und selbstbewusst: Sie erscheint distanziert und aufreizend nah, konzentriert und träumend, mondän und bieder, dynamisch und erschöpft. Béatrice hat Jue Salomo zu diesen verschiedensten Bildern geführt. Sie war seine Muse und eine wesentliche Inspiration, auf die er seine Gedanken und wohl auch seine Gefühle konzentriert hatte. Im letzten Bild, Inszenierung mit Krone (Abb. 1), stilisierte er sie zur überzeitlichen, archaischen Ikone. Sie ist keine konkrete Person mehr. Aus der Muse, die sich schon zuvor aus seinem realen Leben verabschiedet hatte, wurde ein Typus, ein Symbol.

Das erste Bild, Mit rotem Fächer (Seite 110), zeigt eine statische, blockhafte Figur. Sie ist aus der Farbe geschöpft: die große grüne Fläche des Obergewandes, die schwarzen Haare und der rote Fächer bestimmen das Bild. Der Farbaufbau drückt Distanz aus, denn das kühle Grün und dunkle Schwarz der Frauengestalt treten zurück. Nah am Betrachter ist dagegen der Fächer mit seinem entgegenkommenden Rot. Er formt eine Barriere. Wie ein Schutzschild hält Béatrice ihn vor ihren Körper. Ihr Gesicht ist nur schematisch erfasst. Die überzeitliche Figur des letzten Bildes scheint hier bereits angelegt: Der geschlossene, streng frontale, geometrische Aufbau und die typisierte Physiognomie erinnern an antike ägyptische Statuen, die als Gefäße für die ewige Seele fungieren, wenn diese dem sterblichen Körper entweichen muss.

Où se trouve Béatrice (Abb. 2) fragt Salomo in einem Aquarell (mit Rötelkreide) und lässt ihr Gesicht und Körper in den Hintergrund entschwinden. Ein grauer Nebelschleier liegt zwischen der Frauengestalt und dem Betrachter.

In der darauffolgend entstandenen Rötelzeichnung, die schlicht Béatrice (Seite 119) betitelt ist, konnte der Maler den grauen Nebel überwinden. Die Figur ist nach wie vor nur zart angedeutet, doch das Gesicht, vor allem die Augen, sind deutlich erfasst. Ernst und entschlossen schaut sie aus dem Bild heraus. Die Zeichnung entstand nach einem Bruch, der für den Maler zu einer Klärung führte.

In der darauffolgend entstandenen Rötelzeichnung, die schlicht Béatrice (Seite 119) betitelt ist, konnte der Maler den grauen Nebel überwinden. Die Figur ist nach wie vor nur zart angedeutet, doch das Gesicht, vor allem die Augen, sind deutlich erfasst. Ernst und entschlossen schaut sie aus dem Bild heraus. Die Zeichnung entstand nach einem Bruch, der für den Maler zu einer Klärung führte.

In den Monaten danach entstanden weitere Bilder der Muse. Als er alles wie vom Himmel gefallen erlebte, malte er Tombée du ciel (Abb. 3) Béatrice als Vamp, als gefährlich schöne und hintergründige Verführerin.

Die Lesende (ohne Abbildung) – eines der wenigen Ölbilder im Zyklus – zeigt sie als eine konzentrierte, kühle Intellektuelle.

Das Profil de Béatrice (Seite 112) kommt vielleicht der äußeren Erscheinung der Muse am nächsten. Eine Bleistiftzeichnung von Béatrice (Abb. 4) stellt sie als junges Mädchen dar.

In B.T. (o. Abb.) sprengt sie das viel zu kleine Zimmer, das im Hintergrund angedeutet ist.

Ein ganz anderes Gesicht hat sie in Arrivederci amore (Abb. 5). Béatrice ist wieder schön geworden. Verführerisch schaut sie aus den Augenwinkeln, das Haar fällt ihr lasziv auf die Wange. Sie rückt ganz nah an den Betrachter heran. Der Mund aber bleibt verschlossen, die Arme zurückhaltend. Die Körpersprache ist zweideutig: Sie zeigt Annäherung und Distanz zugleich. Der Titel des Bildes ist missverständlich: Bezieht er sich auf den Maler, auf einen anderen Mann oder auf Béatrice? Er impliziert Abschied und Wiedersehen gleichermaßen.

In Che sarà sarà (Seite 115) stellt sich der Maler seinem Schicksal ergeben entgegen. Mit indifferentem Gesichtsausdruck beobachtet Béatrice stumm das vor ihr Liegende. Ihr Kopf ist hier deutlicher gefasst als in vielen anderen Arbeiten. Die »spätere« Béatrice, die sich Salomo entzogen hat, ist ihm paradoxerweise offenbar näher, als die, die er anfangs traf.

In Che sarà sarà (Seite 115) stellt sich der Maler seinem Schicksal ergeben entgegen. Mit indifferentem Gesichtsausdruck beobachtet Béatrice stumm das vor ihr Liegende. Ihr Kopf ist hier deutlicher gefasst als in vielen anderen Arbeiten. Die »spätere« Béatrice, die sich Salomo entzogen hat, ist ihm paradoxerweise offenbar näher, als die, die er anfangs traf.

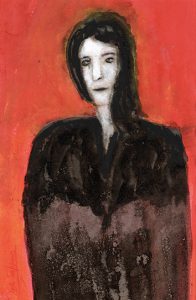

Aber dann kommt sperduto – verirrt, verlassen (Abb. 6). Die Muse ist zu einer Figur aus Dantes Göttlicher Komödie geworden. Ein dunkler Mantel verhüllt ihren Körper, aus dem ein dünner weißer Hals und ein abgemagertes, fahles Gesicht herausragen. Vor dem flammendroten Hintergrund bekommt die Gestalt eine irreale Wirkung. Das Bild ist eine Erinnerung an Dantes Komödie. Der Maler transfigurierte seine Muse und sich auf die gleichnamigen Personen im 14ten Gesang (Paradiso), in dem Salomo auf Beatrices Bitte hin die Auferstehung und Verklärung des Leibes mit dem Bild der leuchtenden Kohle im Feuer erklärt.Im nächsten Bild ist Salomo liebevoll um seine Muse besorgt. Er beschützt sie in Il pleut (Abb. 7)

mit einem Regenschirm, der nicht nur das Wasser abhält, sondern auch eine freundliche Helligkeit über sie ergießt. Der Schirm mit seinem roten Unterton setzt einen deutlichen Kontrast zum ansonsten in Blautönen gehaltenen Bild und formt einen Gegenpol zur Frauengestalt.

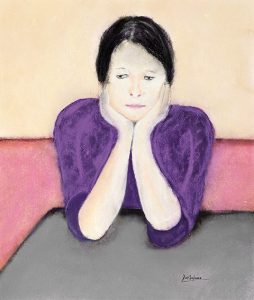

Dann malt er sie Très seul (Seite 116). Doch innerhalb ihres Alleinseins wirkt Béatrice gefestigt und in sich ruhend – eher wartend, als leidend. Die klaren Waagerechten des Tisches, der Bank und der Schulterlinie und der blockhafte, symmetrische Aufbau der Frauenfigur sorgen für eine fast madonnenhafte Ausstrahlung.

Dann malt er sie Très seul (Seite 116). Doch innerhalb ihres Alleinseins wirkt Béatrice gefestigt und in sich ruhend – eher wartend, als leidend. Die klaren Waagerechten des Tisches, der Bank und der Schulterlinie und der blockhafte, symmetrische Aufbau der Frauenfigur sorgen für eine fast madonnenhafte Ausstrahlung.

Die nachfolgend entstandenen Kohlezeichnungen, Femme noire(1) und Femme noire(2) (Abb. 8 und 9), zeigen erneut ein geisterhaftes Bild von Béatrice. Die reale Person als Ausgangspunkt der Malerei ist kaum noch zu erkennen. Vor allem in der ersten Zeichnung hat der Maler stark von seinem Modell abstrahiert.

Der Körper wächst aus dem Dunkel hervor und das Gesicht leuchtet hell. Die Physiognomie ist nur noch schemenhaft angedeutet.

Es darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, das Salomo der Begegnung mit Béatrice große Bedeutung zumaß, und er den Zyklus als eine Hommage an eine Frau, die ihn sehr berührte, verstanden wissen möchte. Gleichwohl war für ihn die Arbeit am Zyklus von der Erfahrung des Scheiterns, von Verlust und Verlöschen begleitet. In diesem Kontext ist auch Pas de deux (Abb. 10) zu sehen. Es verbildlicht eine Paarsituation. Salomo gibt hier weder seine Rolle als Maler preis, noch ihre als Muse. Farblich bilden die Frau und der Mann eine Einheit. Vor dem rosafarbenen Hintergrund heben sich die Büsten mit ihren Blautönen, die in den Haaren wieder aufgenommen werden, ab. Auch die Farbe der Lippen ist die gleiche. Die Köpfe sind einander zugewandt. Der Titel spricht von einem Tanz, einem Miteinander von Ballerina und Partner. Doch der Gesichts-ausdruck der beiden zeigt das genaue Gegenteil: Ein Paar in Konfrontation zueinander. Beide schauen stumm, resigniert aneinander vorbei. Sein Ausdruck ist weicher, ihrer härter, strenger. Die grauen Haare, die sie wie eine Tänzerin zum Dutt hochgesteckt hat, deuten auf ein älteres Paar hin – eines, das sich nichts zu sagen hat. Kein Pas de deux, sondern zwei ratlose Figuren bestimmen das Bildthema. Dennoch beendet er den Zyklus nicht an dieser Stelle.

Es darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, das Salomo der Begegnung mit Béatrice große Bedeutung zumaß, und er den Zyklus als eine Hommage an eine Frau, die ihn sehr berührte, verstanden wissen möchte. Gleichwohl war für ihn die Arbeit am Zyklus von der Erfahrung des Scheiterns, von Verlust und Verlöschen begleitet. In diesem Kontext ist auch Pas de deux (Abb. 10) zu sehen. Es verbildlicht eine Paarsituation. Salomo gibt hier weder seine Rolle als Maler preis, noch ihre als Muse. Farblich bilden die Frau und der Mann eine Einheit. Vor dem rosafarbenen Hintergrund heben sich die Büsten mit ihren Blautönen, die in den Haaren wieder aufgenommen werden, ab. Auch die Farbe der Lippen ist die gleiche. Die Köpfe sind einander zugewandt. Der Titel spricht von einem Tanz, einem Miteinander von Ballerina und Partner. Doch der Gesichts-ausdruck der beiden zeigt das genaue Gegenteil: Ein Paar in Konfrontation zueinander. Beide schauen stumm, resigniert aneinander vorbei. Sein Ausdruck ist weicher, ihrer härter, strenger. Die grauen Haare, die sie wie eine Tänzerin zum Dutt hochgesteckt hat, deuten auf ein älteres Paar hin – eines, das sich nichts zu sagen hat. Kein Pas de deux, sondern zwei ratlose Figuren bestimmen das Bildthema. Dennoch beendet er den Zyklus nicht an dieser Stelle.

Béatrice inspiriert ihn weiter. Der verborgene Sinn (Abb. 11) zeigt sie mit skeptischem, ablehnendem Blick. Sie hat ihr Bein angezogen und den Arm angewinkelt. Beide stehen zwischen ihrem Körper und dem Betrachter. Ellenbogen und Knie formen eine Barriere.

Béatrice inspiriert ihn weiter. Der verborgene Sinn (Abb. 11) zeigt sie mit skeptischem, ablehnendem Blick. Sie hat ihr Bein angezogen und den Arm angewinkelt. Beide stehen zwischen ihrem Körper und dem Betrachter. Ellenbogen und Knie formen eine Barriere.

In den folgenden Monaten geht der Maler noch einmal die verschiedenen Facetten der Muse durch: Die Entfliehende, der unheimliche Vamp, die biedere blockhafte Figur, die sportlich Dynamische und die Verführerische. Alle tauchen in den letzten Bildern des Zyklus erneut auf. Mit dem Bild Inszenierung mit Krone (Seite 120)

findet der Zyklus einen würdigen Abschluss. Die verwaschenen Erdtöne des Aquarells erinnern an Felszeichnungen. Der blaue Farbstift wirkt wie Einritzungen. Die Büste ist in frontaler Strenge und blockhaft gefasst. Der schmale Kopf strahlt eine überzeitliche Schönheit aus. Der Blick der Muse ist erhaben, der Gegenwart entrückt. Sie ist nicht mehr Teil des Schaffens und des Lebens von Jue Salomo, sondern ist zur stilisierten Erinnerung geworden.