»Wenn wir im Wald des Wissens ein wenig vom Baum der Erkenntnis naschen möchten, ist Lesen einer der augenöffnendsten Vorgänge, die es im Leben gibt«, erwiderte Jue Salomo, 2006, in einem Interview. Dies gilt insbesondere auch für das Lesen von Bildern. Man kann die Bildwerke von Jue Salomo auf unterschiedliche Weise lesen, jedoch ist es sinnvoll, die verschiedenen Bereiche von Portrait, Landschaft und Stadtdarstellungen zu unterscheiden. Dieser Textbeitrag widmet sich seinen Paris-Bildern, über die er sagt: »Meine Stadtlandschaften von Paris sind Impressionen, und jedes Bild ist ein ästhetisches Statement«.

»Wenn wir im Wald des Wissens ein wenig vom Baum der Erkenntnis naschen möchten, ist Lesen einer der augenöffnendsten Vorgänge, die es im Leben gibt«, erwiderte Jue Salomo, 2006, in einem Interview. Dies gilt insbesondere auch für das Lesen von Bildern. Man kann die Bildwerke von Jue Salomo auf unterschiedliche Weise lesen, jedoch ist es sinnvoll, die verschiedenen Bereiche von Portrait, Landschaft und Stadtdarstellungen zu unterscheiden. Dieser Textbeitrag widmet sich seinen Paris-Bildern, über die er sagt: »Meine Stadtlandschaften von Paris sind Impressionen, und jedes Bild ist ein ästhetisches Statement«.

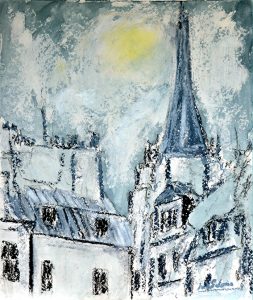

Auch Künstler neigen zuweilen zu Untertreibungen, steckt doch weitaus mehr in den Tuschezeichnungen, Aquarellen, Ölbildern und Bleistiftzeichnungen der urbanen Räume, die er auf Papier und Leinwand bringt.

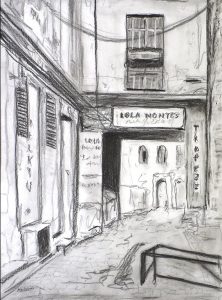

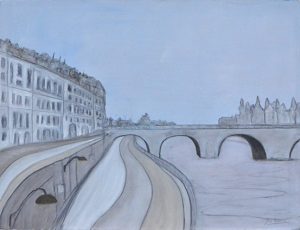

Ich kenne kaum ein Werk von Jue Salomo, das den Anspruch erheben könnte, den Stadtraum von Paris ganz und vollständig abzubilden. Das ist evident auch nicht die Absicht des Künstlers. Seine Bilder von Paris führen uns Details von architektonischem Stadtraum, Baukörpern und Szenerien vor. Das Brückenfragment, (Abb.1 u. 2) das die Seine überspannt, zeigt kein Bauwerk, das rechtes und linkes Seineufer verbindet, vielmehr beginnt dieses vorgeblich nirgends und endet nirgends. Wir müssen selbst im Kopf für Anfang und Ende sorgen. Dieses Phänomen ist nicht nur für die Brückenbilder gültig, sondern auch für die Stadtansichten des Künstlers per se symptomatisch.

Der Blick auf die Häuserfront am Place des Victoires (Abb. 3) zeigt dem Betrachter eine Ausschnitthaftigkeit, die eher an Bühnenbild als an einen Platz in einer Metropole erinnert. Der Straßenraum, der Platz selbst ist gar nicht visualisiert. Vom unteren Bildrand aus bauen sich sofort Stockwerke auf, kolonnadenartig hohe Bögen, zwei weitere Geschosse und dann die Mansardendächer, die verspielt unter den mächtigen Kuben der Schornsteine wirken. Mehr wird dem Betrachter nicht gezeigt. Dass es sich überhaupt um einen Platz handelt, wird uns lediglich über den Bildtitel suggeriert.

Ruhig und verlassen wirkt die Szene auf dem Bild, statisch und menschenleer, nicht einmal ein Schatten einer Kreatur ist zu erahnen. Die heutige mobile Gesellschaft ist offensichtlich in den Motiven in einem Stillstand verharrend permanent abwesend – oder sogar gar nicht existent. Arbeitet der Künstler vielleicht ausschließlich mit den Grundbedingungen von Raum und Architektur und verzichtet ganz auf jeden Hinweis, dass in der Stadt Menschen leben? Einer figurenlosen Theaterkulisse gleich hält Jue Salomo scheinbar Distanz zum wirklichen Leben. Das Gefühl des Entrückten wird durch die Kontemplation, die luftige Transparenz der Bilder, die das Phänomen Licht sehr häufig gar nicht erst thematisiert, sondern als neutrales Element nutzt, noch verstärkt. Nur sehr, sehr wenige der Stadtlandschaften zeigen dezidiert definierte Tageszeit oder menschliches Treiben. Die Geschichten der Häuser, Brücken, Straßen und Baufragmente sind nicht eindeutig, obwohl wir ihre historische Zuordnung ohne größeren Aufwand benennen könnten. Die monolithischen Architekturensembles werden sublim in ihrer Momentaufnahme. Der Verzicht auf zeitgenössische Modebestimmung und vor allem zeitlich divergierendes Design schafft Orte, die als Einheit und als klassisch gewachsene Ensembles wahrgenommen werden. Es gibt niemals Fahrzeuge auf den Arbeiten zu sehen. Kein Auto, kein Fuhrwerk, kein Bus oder Lastwagen, keine Bahnlinie, kein Flugzeug am Himmel lassen eine zeitliche Zuordnung zu. Vielmehr werden die Bilder gerade durch diesen Verzicht zeitlos.

Ruhig und verlassen wirkt die Szene auf dem Bild, statisch und menschenleer, nicht einmal ein Schatten einer Kreatur ist zu erahnen. Die heutige mobile Gesellschaft ist offensichtlich in den Motiven in einem Stillstand verharrend permanent abwesend – oder sogar gar nicht existent. Arbeitet der Künstler vielleicht ausschließlich mit den Grundbedingungen von Raum und Architektur und verzichtet ganz auf jeden Hinweis, dass in der Stadt Menschen leben? Einer figurenlosen Theaterkulisse gleich hält Jue Salomo scheinbar Distanz zum wirklichen Leben. Das Gefühl des Entrückten wird durch die Kontemplation, die luftige Transparenz der Bilder, die das Phänomen Licht sehr häufig gar nicht erst thematisiert, sondern als neutrales Element nutzt, noch verstärkt. Nur sehr, sehr wenige der Stadtlandschaften zeigen dezidiert definierte Tageszeit oder menschliches Treiben. Die Geschichten der Häuser, Brücken, Straßen und Baufragmente sind nicht eindeutig, obwohl wir ihre historische Zuordnung ohne größeren Aufwand benennen könnten. Die monolithischen Architekturensembles werden sublim in ihrer Momentaufnahme. Der Verzicht auf zeitgenössische Modebestimmung und vor allem zeitlich divergierendes Design schafft Orte, die als Einheit und als klassisch gewachsene Ensembles wahrgenommen werden. Es gibt niemals Fahrzeuge auf den Arbeiten zu sehen. Kein Auto, kein Fuhrwerk, kein Bus oder Lastwagen, keine Bahnlinie, kein Flugzeug am Himmel lassen eine zeitliche Zuordnung zu. Vielmehr werden die Bilder gerade durch diesen Verzicht zeitlos.

Jue Salomo umarmt die Welt nicht, er führt uns Orte als ideale Räume vor, vermeintlich ungenutzt. Zwar können wir durch die lokale Benennung im jeweiligen Bildtitel den Ort tatsächlich bestimmen, den Raum aber müssen wir als Betrachter selbst füllen.

Jue Salomo umarmt die Welt nicht, er führt uns Orte als ideale Räume vor, vermeintlich ungenutzt. Zwar können wir durch die lokale Benennung im jeweiligen Bildtitel den Ort tatsächlich bestimmen, den Raum aber müssen wir als Betrachter selbst füllen.

Seine konsequente Entscheidung, einen einzigen kurzen und für ihn idealgünstigen Moment künstlerisch festzuhalten, kommt dem griechisch-philosophischen Begriff des Kairos nahe. Idealgünstig deshalb, weil der abgebildete Ort zwar archetypisch für sich und für Paris selbst steht – die Häuserzeile der Rue des Seine steht für eine Architektur, die wir in Paris erwarten – jedoch fehlt jedwede weitere Kommentierung in Form von Mobilität, zeitlicher Verankerung, Geschwindigkeit, Lautstärke oder panoptischem Anspruch. Die Orte werden aus der Welt solitär herausgehoben. Das führt letztendlich dazu, dass der abgebildete Ort selbst keinen Anspruch mehr hat, wirklich Paris zu sein. Er kann auch lediglich Fassade zeigen, Trugbild eines Filmstudios oder eines Bühnenraums sein. Er verbleibt als reine Idee zurück, als bloßes Konzept. Und so wirkt der festgehaltene architektonische Moment wie sein eigenes, kumulatives Zentrum, ein punktueller Augenblick in einem eigentlich sukzessiven Geschehen. Kairos ist hier also in seiner temporalen Bedeutung eine Krise der Zeit, eine nur fiktive Abtrennung. Der Ausschnitt wird damit zu einer ästhetischen Kategorie. Das einzelne Werk hat quasi eine Aura und eine Art Strahlenkranz, auch weil der Künstler es schafft, trotz der Idealisierung, Stimmungen oder Gefühle zu vermitteln. Das Werk weist aber letztlich von sich und seiner

Motivik weg und wird zum Symbol, erhält eine allgemeine Gültigkeit. Durch diesen Weg der Anschauung eines besonderen Kunstwerks ist es möglich, zur Erkenntnis maßgeblicher allgemeiner Prinzipien zu gelangen. In der Klassik wurde das als „prägnanter Moment“ definiert. Wir sehen immer auch das im Bild, was wir selbst mitbringen, was nicht im Bild offensichtlich ist und was nicht in einer Chronologie vom Jetzt zum nächsten Jetzt entsteht, sondern von Kairos zu Kairos.

Durch unsere individuellen Erfahrungen, durch unser Erinnern oder durch Erlerntes bis hin zu unserer Einbildungskraft vervollständigen wir die Fragmente und Details wieder zu einem Ganzen. Wir verändern den Aggregatszustand der Bilder in unserem Kopf und erkennen die Welt auch im Detail.