Aus einem Brief* von Jue Salomo

„Die Bedeutung ist das erste und diesem wird eine äußere Gestalt hinzugefügt.“ Zu malen heißt also auch, geistige Vorstellungen bildhaft hervorzubringen. Und wenn das Ergebnis künstlerischen Schaffens Erkenntnis sein soll, ist es hilfreich, intellektuell zu arbeiten, ohne dabei die Kraft der Intuition und das sinnliche Vergnügen daran aus den Augen zu verlieren und das Ganze als Mechanismus eigener Art schöpferisch wirken zu lassen.

„Die Bedeutung ist das erste und diesem wird eine äußere Gestalt hinzugefügt.“ Zu malen heißt also auch, geistige Vorstellungen bildhaft hervorzubringen. Und wenn das Ergebnis künstlerischen Schaffens Erkenntnis sein soll, ist es hilfreich, intellektuell zu arbeiten, ohne dabei die Kraft der Intuition und das sinnliche Vergnügen daran aus den Augen zu verlieren und das Ganze als Mechanismus eigener Art schöpferisch wirken zu lassen.

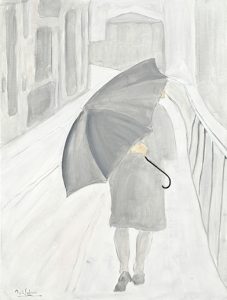

Ich male intuitiv, die unerläßliche Funktion des Intellekts als Erkenntnisinstrument steht aber vor dem Entstehungsprozeß, wenn ich Thema, Ideen und Ausgangspunkte für ein Bild bedenke. Um das Bild dann zu verstehen, kann es von Vorteil sein, Gründe und Kontext zu wissen, auf denen es beruht. Ich nenne zwei Beispiele präfigurativer Gedanken. Inspirierend für die Bilder C’est la vie und Zyklus féminin (2) violet war zunächst das Zitat „Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein.“

C’est la vie entstand 2004 und soll Sinnbild und Interpretation der menschlichen Existenz mit Wert, Art, Wahrheit und Wirklichkeit unserer Erfahrung sein und nimmt subtil Bezug auf das sogenannte Höhlengleichnis von Platon. Das, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen, ist begrenzt. Die Erfahrung des Seins und der nicht materiellen Dimension der Wirklichkeit ist uns nicht gegeben, solange sich der Mensch an die erkenntnisverhindernde Blindheit der Vernunft und das Materielle klammert.

Wie schon in C’est la vie wurde auch in der Gouache Zyklus féminin (2) violet die Bildfigur herausgenommen aus dem Strom des Weltlaufs, isoliert dargestellt als Repräsentant des Ganzen und Symbol der Idee.

Zum Verständnis des Bildes reflektiv und in Stichworten die Bildanamnese, die diesem Motiv zugrunde liegt: Die thematische Ambition und Idee ist die Frau als Subjekt, die ihr Selbst außerhalb ihres Selbst in einem überindividuell Geltenden hat. Die Frau – ihr Gesicht – die Maske. Sie trägt die Maske, die sie sichtbar macht. Die Maske ist das Gesicht, das Gesicht ist die Maske. Sichtbare Oberfläche, unsichtbares Inneres. Die Maske verdeckt das wahre und zeigt ein anderes Gesicht, aber beide Formen sind miteinander verbunden, existieren und leben gleichzeitig. Die verborgene Wahrheit ist die weibliche Gestalt als Arkanum, als Mysterium des Innen und Außen und als Frage: Was verbirgt sich hinter der Maske, wenn wir sie heben und ins Unsichtbare sehen? Soviel zur Einheit von Form und Inhalt als geistige Aussage.

Zum Verständnis des Bildes reflektiv und in Stichworten die Bildanamnese, die diesem Motiv zugrunde liegt: Die thematische Ambition und Idee ist die Frau als Subjekt, die ihr Selbst außerhalb ihres Selbst in einem überindividuell Geltenden hat. Die Frau – ihr Gesicht – die Maske. Sie trägt die Maske, die sie sichtbar macht. Die Maske ist das Gesicht, das Gesicht ist die Maske. Sichtbare Oberfläche, unsichtbares Inneres. Die Maske verdeckt das wahre und zeigt ein anderes Gesicht, aber beide Formen sind miteinander verbunden, existieren und leben gleichzeitig. Die verborgene Wahrheit ist die weibliche Gestalt als Arkanum, als Mysterium des Innen und Außen und als Frage: Was verbirgt sich hinter der Maske, wenn wir sie heben und ins Unsichtbare sehen? Soviel zur Einheit von Form und Inhalt als geistige Aussage.

Unabhängig von der sachlichen Darstellung sei betont, daß meine vor dem Malprozeß liegenden Gedanken bei der Betrachtung des Bildes nicht notwendig eine Rolle spielen müssen. Man muß sich gar nichts vorstellen, es genügt zu sehen. Eine Bildbetrachtung und Vertiefung im Sinne der Erklärung ist a priori nicht erforderlich. Das Wissen um den theoretischen Kontext und meine Vorliebe für die Themata universale belebt aber das Verständnis.

Notabene sei bemerkt, daß der Vorgang der Präfiguration oft nur Annäherung an das endgültige Werk sein kann. Dann heißt es poetisch formuliert:

Das vollendete Werk ist oft anders und läßt verschiedene Interpretationen zu. Nur ein Teil dessen, was geplant war, wird sichtbar; das meiste geht während der Arbeit verloren oder wird aufgegeben.