Intellektualität und Emotionalität – im Werk von Jue Salomo bezeichnen diese Begriffe keine Gegensätze. Im Gegenteil: Sie gehören eng zusammen, sind miteinander verflochten, sie bedingen sich gegenseitig.

Intellektualität und Emotionalität – im Werk von Jue Salomo bezeichnen diese Begriffe keine Gegensätze. Im Gegenteil: Sie gehören eng zusammen, sind miteinander verflochten, sie bedingen sich gegenseitig.

Jue Salomo beginnt seine Bilder ohne einen festen Plan zu ihrem späteren Aussehen, ohne ein formales Konzept. Insofern ist seine Malerei intuitiv, im Moment des Schaffens spontan. Und doch spiegelt sie einen Künstler, der seinen Gefühlen mit rationaler Schärfe nachgeht, der seine sinnlichen Erfahrungen intellektuell reflektiert, der seine Emotionen seziert.

Menschen tauchen in Salomos Werk immer wieder auf, oft ist ihre Darstellung auf den Kopf konzentriert. Es sind mehr Frauen als Männer, die er zum Motiv macht.

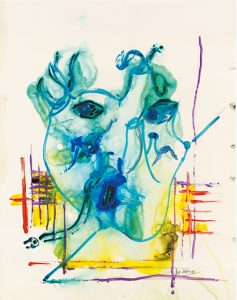

Eine frühe Tempera-Arbeit von 1965 trägt den Titel Eintritt in das Prinzip (Abb 1). Sie zeigt einen  Frauenkopf in Grün- und Blautönen. Die Farben verschwimmen ineinander, die Linien sind geschwungen, überschneiden sich zum Teil und bilden Punkte und Flecken. Die Physiognomie ist angedeutet. Hinterfangen wird die amorphe Kopfform von einem Raster aus roten und violetten Senkrecht- und Waagerechtlinien, dessen Freiräume mit gelber Farbe gefüllt sind.

Frauenkopf in Grün- und Blautönen. Die Farben verschwimmen ineinander, die Linien sind geschwungen, überschneiden sich zum Teil und bilden Punkte und Flecken. Die Physiognomie ist angedeutet. Hinterfangen wird die amorphe Kopfform von einem Raster aus roten und violetten Senkrecht- und Waagerechtlinien, dessen Freiräume mit gelber Farbe gefüllt sind.

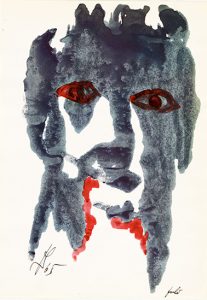

Im gleichen Jahr entsteht das Tuschebild Dämon (Abb 2). Die dunkle, unregelmäßige Fläche des Kopfes wirkt wie eine Décalcomanie, bei der Bildplanung und Zufall zusammenwirken. Mit roter Farbe hat der Künstler die Augen und die Mundpartie be-zeichnet, was das Motiv erst identifizierbar macht.

Zwei Arbeiten, die im darauffolgenden Jahr entstanden, 1966, zeigen wieder andere Facetten des Künstlers: Formale und inhaltliche Kontraste bestimmen den Linolschnitt Hungrige Geister (Abb 3). Hier hat der Künst-ler zwei große Köpfe schräg in den oberen Bildteil gesetzt. Unter den Köpfen sind Umrisse von Häusern und rechteckige Formen zu erkennen und auf der rechten Seite ist ein Muster aus ineinander greifenden Zickzacklinien. Von dieser linearen Bildgestaltung heben sich kleinere und große helle Flächen ab, die Mund, Augen und Haare darstellen.

Zwei Arbeiten, die im darauffolgenden Jahr entstanden, 1966, zeigen wieder andere Facetten des Künstlers: Formale und inhaltliche Kontraste bestimmen den Linolschnitt Hungrige Geister (Abb 3). Hier hat der Künst-ler zwei große Köpfe schräg in den oberen Bildteil gesetzt. Unter den Köpfen sind Umrisse von Häusern und rechteckige Formen zu erkennen und auf der rechten Seite ist ein Muster aus ineinander greifenden Zickzacklinien. Von dieser linearen Bildgestaltung heben sich kleinere und große helle Flächen ab, die Mund, Augen und Haare darstellen.

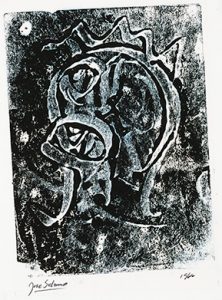

In der Monotypie König mit Krone (Abb. 4) aus demselben Jahr lässt er aus einer dunklen Fläche helle und dunkle Linien hervortreten, die eine Kopf-form mit Krone, zwei aufgerissene Augen und einen weit geöffneten Mund andeuten.

Die Figuren aus dieser Zeit sind in aller Regel traumhafte Wesen. Jue Salomo selbst bezeichnet diese Werke als Versuch einer Annäherung an unwirkliche Welten und stellt sich gleichzeitig die Frage, was ist real und was ist wirklich.

Die genannten Arbeiten der Jahre 1965 und 1966 zeigen wesentliche Charakteristika der Köpfe, die auch seine späteren Werke zu diesem Thema prägen. Sie sind technisch und stilistisch äußerst vielfältig: Tempera, Tusche, Linolschnitt und Monotypie sind die Mittel, derer sich Salomo bedient. Und die Reihe lässt sich erweitern um u.a. Kaltnadel-radierungen, Pastell, Gouache, Aquarell, Öl und Gips (für seine wenigen Skulpturen). Mit all diesen Materialien setzt er sich auseinander, prüft was sie können und was man an Ausdruck mit ihnen erzielen kann. Dabei probiert er nicht nur die bekannten Möglichkeiten der jeweiligen Techniken aus – wie die durch Verdünnung erzielte unterschiedliche Farbdichte von Tempera und Aquarell, sondern er experimentiert auch mit neuen Ideen – so zum Beispiel mit den nur erahnbaren hellen und dunklen Linien in der Monotypie König mit Krone.

Auch stilistisch legt sich Salomo nicht fest. Seine unterschiedliche Handhabung des Malwerkzeugs führt zu Ergebnissen, die in sehr verschiedene Richtungen gehen – von betont grafisch bis äußerst malerisch.

Auch stilistisch legt sich Salomo nicht fest. Seine unterschiedliche Handhabung des Malwerkzeugs führt zu Ergebnissen, die in sehr verschiedene Richtungen gehen – von betont grafisch bis äußerst malerisch.

Bei aller Unterschiedlichkeit gibt es aber auch Gemeinsamkeiten: Formal fällt der häufige Einsatz von Kontrasten auf. Nahezu in jedem Bild kombiniert Jue Salomo eckige Formen und Linien mit geschwungenen, wobei der Verzicht auf eine plastische Modellierung die Aufmerksamkeit zusätzlich auf diese linear-flächigen Elemente lenkt.

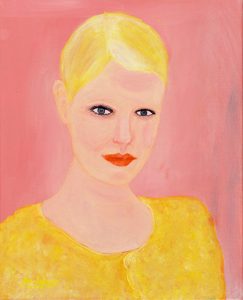

Noch deutlicher als diese äußeren Gemeinsamkeiten sind jedoch die inhaltlichen Parallelen. In allen Köpfen scheint es nicht um einen speziellen Menschen oder gar um ein Abbild desselben zu gehen, sondern um eine Idee, einen abstrakten Gedanken, der sich in Farben, Linien und Formen manifestiert, aus denen sich ein Gesicht herausbildet. Zum Teil unterstreichen die Titel diese Dominanz des Immateriellen über das Konkrete – so in Eintritt in das Prinzip, Hungrige Geister oder Dämon. Aber auch Bilder, die Titel wie Portrait einer jungen Frau (Abb. 7) oder Utha mit grauem Haar (Abb.5) tragen, thematisieren weniger die junge Frau oder Utha als vielmehr einen Gedanken, den der Künstler im Zusammenhang mit dem Motiv hatte. Bei Utha war es die Erinnerung an den Tod und die Wiedergeburt der jungen Frau, die 1975 den ertrinkenden Tod suchte und die er drei Jahrzehnte später (ergraut und gealtert) als Bild auferstehen ließ. Oft entziehen sich die Bilder aber auch einer eindeutigen Interpretation.

Noch deutlicher als diese äußeren Gemeinsamkeiten sind jedoch die inhaltlichen Parallelen. In allen Köpfen scheint es nicht um einen speziellen Menschen oder gar um ein Abbild desselben zu gehen, sondern um eine Idee, einen abstrakten Gedanken, der sich in Farben, Linien und Formen manifestiert, aus denen sich ein Gesicht herausbildet. Zum Teil unterstreichen die Titel diese Dominanz des Immateriellen über das Konkrete – so in Eintritt in das Prinzip, Hungrige Geister oder Dämon. Aber auch Bilder, die Titel wie Portrait einer jungen Frau (Abb. 7) oder Utha mit grauem Haar (Abb.5) tragen, thematisieren weniger die junge Frau oder Utha als vielmehr einen Gedanken, den der Künstler im Zusammenhang mit dem Motiv hatte. Bei Utha war es die Erinnerung an den Tod und die Wiedergeburt der jungen Frau, die 1975 den ertrinkenden Tod suchte und die er drei Jahrzehnte später (ergraut und gealtert) als Bild auferstehen ließ. Oft entziehen sich die Bilder aber auch einer eindeutigen Interpretation.

In den frühen Arbeiten bildet sich das Gesicht häufig aus dem unkonkreten Hintergrund heraus, in den späteren Werken scheint der Prozess umgekehrt: Ein konkretes Gesicht löst sich vor dem Hintergrund auf. Das Ergebnis ist jedoch inhaltlich das Gleiche: Ein Gefühl, ein Gedanke, der nach einer Form des intentional unwirklichen Ausdrucks sucht.

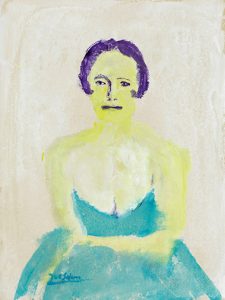

In der Gouache La femme en robe turquoise (Abb. 6)von 2004 beispielsweise sind der Oberkörper und das Gesicht in hellen Gelb- und Weißtönen gemalt. Die Kontur ist ausgefranst und dadurch mit dem unregelmäßig aufgetragenen Weißton des Hintergrundes verwoben. Die Figur scheint sich zu verflüchtigen. Nur die dunkle violette Farbe der Haare und im Gesicht sowie als farbkompositorisches Gegenstück dazu das türkisfarbene Kleid halten die Figur noch im Bild. Jue Salomo bezeichnet dieses Bild als „Beispiel für die Realität der Figur als Erscheinung“.

In der Gouache La femme en robe turquoise (Abb. 6)von 2004 beispielsweise sind der Oberkörper und das Gesicht in hellen Gelb- und Weißtönen gemalt. Die Kontur ist ausgefranst und dadurch mit dem unregelmäßig aufgetragenen Weißton des Hintergrundes verwoben. Die Figur scheint sich zu verflüchtigen. Nur die dunkle violette Farbe der Haare und im Gesicht sowie als farbkompositorisches Gegenstück dazu das türkisfarbene Kleid halten die Figur noch im Bild. Jue Salomo bezeichnet dieses Bild als „Beispiel für die Realität der Figur als Erscheinung“.

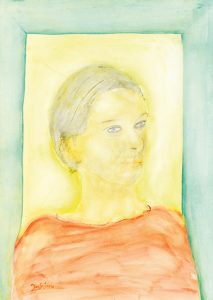

Ähnlich sind es in der Arbeit Utha mit grauem Haar (Abb. 5) vor allem die Farben außerhalb des Gesichtes (der türkisfarbene räumliche Rahmen, das rote Oberteil und die grauen Haare), die den Kopf am Entschwinden in den Bildhintergrund hindern.

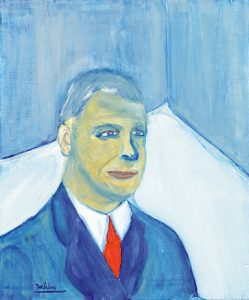

Auch in den formal ganz anders gearbeiteten Gemälden La bécasse (Abb. 8) von 2003 und den ein Jahr später entstandenen Portrait einer jungen Frau (Abb. 7) und Mann mit roter Krawatte (Abb. 9) mag zwar das Bild eines konkreten Menschen, das Salomo in natura, als Skizze, Foto oder in seiner Erinnerung hatte, Pate gestanden haben, doch im Vordergrund der Gestaltungsidee stand ein Gedanke, ein Gefühl, das der Maler hatte. Den Gesichtern, die dem Postulat der Ähnlichkeit nicht mehr verpflichtet sind, ist ihre Überindividualität anzusehen. Die Figuren sind als Kunstgestalten autonom geworden.

Auch in den formal ganz anders gearbeiteten Gemälden La bécasse (Abb. 8) von 2003 und den ein Jahr später entstandenen Portrait einer jungen Frau (Abb. 7) und Mann mit roter Krawatte (Abb. 9) mag zwar das Bild eines konkreten Menschen, das Salomo in natura, als Skizze, Foto oder in seiner Erinnerung hatte, Pate gestanden haben, doch im Vordergrund der Gestaltungsidee stand ein Gedanke, ein Gefühl, das der Maler hatte. Den Gesichtern, die dem Postulat der Ähnlichkeit nicht mehr verpflichtet sind, ist ihre Überindividualität anzusehen. Die Figuren sind als Kunstgestalten autonom geworden.

Jue Salomo geht es in seinen Köpfen darum, Themen in Bildform zu bringen, die mit Formen und Farben besser zu beschreiben sind, als mit Sprache