Wenn retrospektiv auf das Werk von Jue Salomo geschaut wurde, standen zunächst Menschenbilder, Paris, Köpfe und Figuren, sein frühes Werk und der Zyklus Béatrice im Fokus der Betrachtung. In Jue Salomo – L’art pour l’art sind diese Bildbereiche entsprechend gewürdigt worden. Sein Werk beinhaltet aber weit mehr als bisher publiziert wurde. Das divergierende Werk, er selbst hat es so benannt, zeigt uns ganz neue Facetten. Das kleine Format (übermalte Werkfotos), der Zyklus Typus und Gestalt, neue Abstraktionen, die Fotoinstallation AcQuaViva und mystisch bezogene Bilder sind hinzugekommen, die zusammen mit den Menschenbildern und Stadtlandschaften, die wir bisher von ihm kennen, das divergierende Werk ergänzen.

Worin ist das divergierende Werk begründet? Es liegt formal gesehen, in der Fülle der Genres, deren Beherrschung bis zum Ende des Ancien Régimes in Frankreich zur Ausbildung an der renommierten Académie des Beaux Arts gehörte.

Das umfassende Kompendium, das Jue Salomo, in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, bringt eine Botschaft auf den Punkt, und zwar, dass es keine planbare Konstruktion des Lebens gibt. Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit, oder positiv formuliert, Wandel ist Leben und das einzig Beständige. Es sind Kompositionen, die über das Leben erzählen, über Lebensabschnitte, eine Retrospektive, in der die Kontingenz des Lebens bestimmend ist.

In ihrer Summe verkörpern sie eine Sehnsucht nach dem Leben selbst, einer komplexen, nicht zu erfassenden Welt, in der unser Dasein nur von begrenzter Dauer vorgesehen ist. „Alles ist mit allem verbunden“,1 sagt Jue Salomo und zitiert religiös/philosophisches Gedankengut. Er

liest und denkt gern in Richtung Erkenntnis.

Betrachtet man seine Bilder, wird der unvorbereitete Betrachter nicht unmittelbar auf eine Beschäftigung mit zentralen Erkenntnisfragen konfrontiert. Er selbst hat auch explizit nicht den Anspruch, sich diesbezüglich malerisch auszudrücken. Zumindest nicht auf den ersten Blick und nicht für jeden sofort erkennbar. Salomo hat auch nicht das Bedürfnis seine Bilder zu kommentieren, gibt aber gelegentlich in Interviews und zunehmend auch in seinen Bildtiteln Hinweise, die der Interpretation eine Richtung geben. So sind seine Bilder zunehmend auch aus dem Schatz religiöser Mystik inspiriert.

Es lohnt sich, Brücken zu betreten, die in die Vergangenheit reichen, um dort Phänomene der geistigen Welt zu entdecken, und aus dieser Annäherung Sinnstiftung für die Malerei zu finden bzw. in eine bildliche Form zu transformieren, die als Artefakt den negativen Kräften der Welt entgegenwirken kann und gleichzeitig die alltägliche Wirklichkeit ästhetisch erhöht.

Inspiriert durch die Ideenwelt der jüdischen Mystik visualisierte er Themen der Kabbala2 und schuf 2016 und 2017 Bilder, wie Selbstbegegnung, Bruch der Gefäße und Auge um Auge. In Selbstbegegnung nimmt er Bezug auf Abraham Abulafia3, der im 13. Jahrhundert lebte  und beschrieb, wie der Prophet die Gestalt seines Selbst vor sich sieht und ihm visionär die Zukunft verkündet.

und beschrieb, wie der Prophet die Gestalt seines Selbst vor sich sieht und ihm visionär die Zukunft verkündet.

Das Bild Bruch der Gefäße4 beinhaltet die Idee, dass nach dem Bruch der Gefäße dämonische Kräfte in die Welt eindringen. Alles ist irgendwie gebrochen, alles hat einen Makel, alles ist unvollendet heißt es bei Gershom Scholem1. Im Bild Auge um Auge bezieht er sich auf den Zimzum5, d.h. die Kontraktion bzw. den Rückzug Gottes aus der Welt, die unverkennbar und durch Illusionen verstellt ist. Auch seine bisher nicht gezeigten Abstraktionen gehören in die Kategorie der Bilder, die sich inhaltlich nicht von selbst erklären.

So bezieht sich das sehr -zeitkritische Bild Nur noch wenige Oasen auf die Herausforderung der zunehmenden Vernetzung der Welt, die er uns grafisch/ästhetisch zeigt.

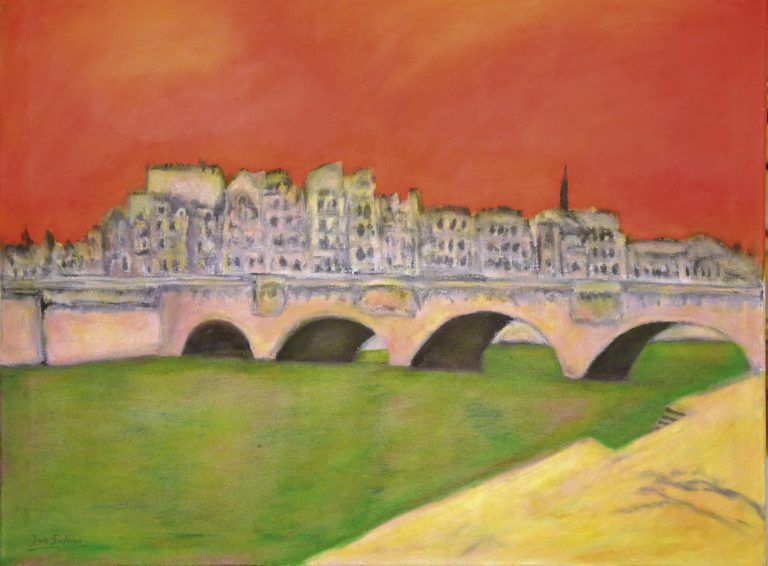

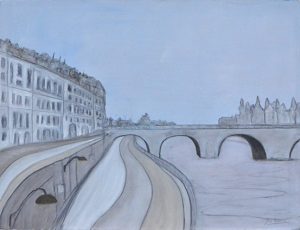

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Jue Salomo, unabhängig von seiner thematischen Erweiterung und Neuausrichtung, das Motiv der Pariser Stadtlandschaft mit seiner Ästhetik der Entschleunigung nicht aus den Augen verloren hat, um Paris in einem ideal-günstigen Moment künstlerisch festzuhalten6. Paris sans fin7. Als Vordenker erweist sich Jue Salomo in seinem Gestaltungsprozess und Prinzip der Entschleunigung, das den Betrachter zum Innehalten zwingt. Die Zeit ist stehengeblieben. Verschwunden sind die Artefakte, die eine zeitliche Zuordnung erlauben.

Wie in diffuses Licht getaucht wirken die Kompositionen Rue Visconti/Rue Bonaparte oder Rue de Grenelle. Die psychologische Dimension der Unschärfe, vom Verschwinden der Personen und Dinge bzw. der Wiederkehr der Personen und Dinge durch die Sehschärfe, ist ebenso zu berücksichtigen wie die Tatsache, dass dieses stilistische Mittel selbst eine Divergenz darstellt.

Erkannt und gut beschrieben hat sie Sébastien Le Clerc8 in seinem Aufsatz „système de la vision fondé sur le nouveaux principes“ im Jahr 1719:

„Obwohl man mit dem ersten Blick einen umfänglichen Gegenstand, etwa ein Schloss, tatsächlich wahrnimmt und obwohl in unseren Augen ein Bild von ihm entsteht, …fehlt es dieser Vorstellung doch an Deutlichkeit in den Einzelheiten, weil der Verstand sich in dieser Phase mit ihm nicht im Einzelnen beschäftigt (globales Sehen). Wenn aber der Verstand wissen will, welchem Architekturstil das Schloss zugehört, und ob es von gutem oder schlechtem Geschmack zeugt, dann lässt er das Auge…nacheinander über alle seine Teile wandern, um von jedem Teil gesondert eine genaue Kenntnis zu erlangen (planvolles aufmerksames Abtasten).“

Kenntnis zu erlangen (planvolles aufmerksames Abtasten).“

Jue Salomo und Sébastien Le Clerc, Professor in Geometrie an der Académie des Beaux Arts in Paris, gelingt es vortrefflich, den Eindruck von Ferne zu vermitteln und gleichsam Nähe zu erzeugen.

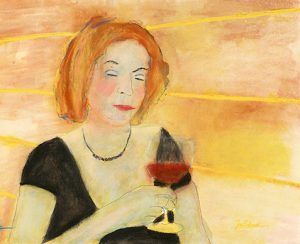

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Betrachtung der Farben im divergierenden Werk Jue Salomos. Das Weinglas der Dame in Le vin rouge ist in Auflösung begriffen. Die geschlossenen Augen und leicht geröteten Wangen verweisen auf einen Zustand fernab von Zeit und Raum, der Hintergrund in Orange- und Rotnuancen suggeriert aufsteigende Wärme, wie auch das warme Rot der Häuserzeile in der Rue de la Gare uns in eine sommerliche  Abendstimmung versetzt.

Abendstimmung versetzt.

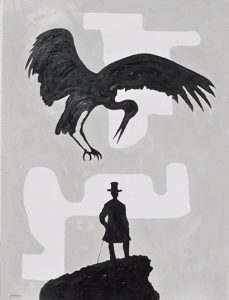

Räumliche Dimensionen entstehen in der 223 x 373 cm großen, aus 88 Motiven bestehenden Foto-Installation AcQuaViva durch die Verwendung einer Farbigkeit, die mal tiefenscharf, mal unscharf erscheint und so unsere Wahrnehmung auf die Probe stellt. Souverän überlässt es der Künstler dem Betrachter, eine eigene Geschichte zu erfinden, denn subtil, im Sinne von schwer zu durchschauen sind C‘est la vie, Vom Himmel hoch… und Dance fragile aus dem Zyklus Typus und Gestalt, den Salomo als zeitgenössisch versteht. Hier sehen wir scherenschnitt-schattengleich einen Typus verkörpernde Figuren aus unserer Welt, Zeichen und Formen, die wir nicht unmittelbar zuordnen können.

Was bedeuten diese Zeichen? Unheil, Gefahr? Oder nehmen sie Einfluss auf die schattengleich erstarrten Figuren? Verändern sie die Welt, wie der als Sinnbild von Caspar David Friedrich „entliehene Mann“ aus dem Bild „Der Mann über dem Nebelmeer“, der bei Salomo in Vom Himmel hoch… jetzt seitenverkehrt mit Hut aufgesetzt in und auf die Welt schauen muss? Sind die Bilder aus dem Zyklus Typus und Gestalt eine Vision auf eine Zeit, in der nur noch schattengleiche, von Netzwerk und Cloud verwaltete Gestalten fremdbehütet bleiben und exemplarisch Ursache und Wirkung sind, wenn der Perpendikel der Geschichte in die andere Richtung schlägt? Es ist ein Geheimnis in der Welt9. Die Malerei gehört dazu. Salomo hat ein einmalig divergierendes Werk geschaffen, das unseren Verstand herausfordert, unsere Wahrnehmungs- und Erfahrungsweisen insofern auf den Kopf stellt, dass Nähe und Distanz kein Paradoxon mehr sind.